メンバー情報

| ID | 3973 |

| 名前 | やままゆ |

| コメント | 戦国時代大好きです。 あぁ、日本人でよかった。 武将たち、職人たちが残してくれた痕跡が 過去と現代を繋いでくれる。 石垣や土塁を見ると、その時代に一気に飛ぶ事ができる という特殊な能力(?)を持っています。 特に鏡石と刻印石、シノギ角、そして土橋、虎口フェチです。 |

| 登城マップ |

登城記録

登城日順 城番号順| 仙台城 2011年1月29日 | 記念すべき1城め。 仙台城からのSTARTです。 伊達正宗様にお会いしました。むすび丸様にも。 ここは石積の内側が見られるのがGOOD!!    |

|---|---|

| 多賀城 2011年1月30日 | 2城め。 雪景色・・・・・。誰もいない城跡を満喫しました。   |

| 高遠城 2011年6月5日 | 3城め。 広い、とにかく広い。桜の頃はもう人だかりで凄いことになるので、シ−ズンオフを狙って行きました。 高遠は大奥最大のスキャンダル(実は冤罪)で26年間幽閉生活を送った囲み屋敷もあります。 2022年3月18日再訪。山本勘助由来の勘助曲輪に駐車。大手門があります。太鼓櫓、藩校、問屋門と桜雲橋等見学。桜雲橋は四季を通して撮影スポットになる場所ですが、まだ桜には早いので寒々しい写真になってしまった。 高遠は徳川秀忠の婚外子、保科正之が預けられ養育された場所。高遠藩主から最後は会津藩主となる。大好きな会津との関連を感じられる城。    |

| 松代城 2011年7月30日 | 4城め。 真田信之の城。復元される前は、ただの空き地でしたが、きれいになったものです。確かここと太平洋戦争時に掘った大本営は繋がっていて出口があると、松代の友人が言っていました。近いので大本営にも是非足をのばしてほしいです。 H25年4月恒例のさくら祭りの野外ステージで津軽三味線を弾き民謡を唄ってきたときの桜と城門写真です。 2022年4月23日真田信之公が上田から松代に入って400年を記念して松代真田家14代当主真田幸俊様の書の御城印が限定発売されたという新聞をみて再訪。近いし、亡くなった夫の病院が隣にあるのでいつでも来ているけど・・。いっぱい写真を撮って、これまた久しぶりに文武学校も見学。    |

| 春日山城 2011年8月19日 | 5城め。 一番好きな武将:上杉謙信。ちなみに謙信検定「愛の級」「義の級」持っています。上杉景勝 直江兼続が幼少期を過ごした林泉寺も近くにあるので是非。 2022年4月9日再訪。今回はじっくりと全て見学。井戸丸、護摩堂、毘沙門堂、千貫門、各屋敷跡etc。どこも空堀・堀切で仕切られている。堪能した後、林泉寺へ。今回は墓所にも寄ってお参り。 その後跡目争いの起こった「御館の乱」の場所へ(10分くらいで行けます)。その後は直江津と妻おせんの居城「与板城」へ。長岡市与板歴史民俗資料館では”直江状”が展示されています。そして、謙信公が青年期を過ごし旗揚げをした「栃尾城」へ。 明日は移封先山形へ。    |

| 松本城 2011年8月20日 | 6城め。 城の王道。さすが国宝。黒漆は毎年塗りなおしているので美しいまま。 天守は連結式天守(大天守と乾小天守と渡櫓)と複合式天守(大天守と辰巳附櫓と月見櫓)の2つの形式を合わせた連結複合式天守で、連結複合式層塔型五重六階。 現存する五重天守の中では日本最古(現存する五重天守は松本城、姫路城の2基のみ)。 天守までの階段は傾斜が50〜55度。かなりきつい。 天守の梁の上には二十六夜神伝説の神様が祀られている。1727年の本丸御殿の火事の際に天守が焼けなかったのはこの守り神のおかげだと伝えられている。 1504年小笠原氏一族の島立貞永が築いた深志城を武田信玄が大規模な改修を行い要衝とした。1582年小笠原貞義が松本城に改称。次に石川数正が城主になり近世城郭の普請を行い、後の城主、松平直正が天守に辰巳附櫓、月見櫓を増築した。よって戦国時代と江戸時代の建築物が繋がっている造り。月見櫓は平和の象徴のよう。 1873年の廃城令で競売にかけられたが、地元民により天守だけは廃却を免れた。 アルプスを背景にお堀に逆さに映る城を合わせて撮影すると本当に美しい。 あ〜美しい。本当美しい。    |

| 江戸城 2011年9月1日 | 7城め。 出張の合間にちょっと寄りました。東京駅に近いからこそできる技。現在も人が住んでいる唯一の城。中に入れない城。警察の方の目が・・・・写真撮るのも緊張します。 2022.11.3再登城。 今回はガイドさんと和田倉門→大手門→大手三の門跡→同心番所→百人番所→中ノ門跡→大番所→中雀門→富士見櫓→松の大廊下→天守台跡→北詰門→平川門→清水門→北の丸公園・田安門と回る。これだけの巨石を集める財力(同時に普請による他大名の力を削ぐ)、さすが徳川の城。おそらく初めて見ただろう葉っぱの刻印石と扇の刻印石を発見。 松の大廊下と不浄門では、生きたまま通ったふたり、高遠に流された大奥女中の絵島と忠臣蔵の浅野内匠頭。。。うう、泣きたくなります。 国立公文書館に立ち寄り、終戦時の天皇の署名等を見学。歴史を身近に感じた。    |

| 二条城 2012年4月14日 | 8城め。 修学旅行で来た以来です。ん十年ぶり?わくわくしちゃいました。そして、ここまで自分で運転してきたこともね。自画自賛。 二条城といえば大政奉還。ここは離宮となる。 当時は葵紋だった装飾も菊紋に変えたことがわかったそうで。 全て奉還したんですね。 2022.11.6再登城。京都の「じゃない城(100名城・続100名城)」を巡る中での再訪。 現存御殿(二の丸)をWEBチケット購入で早朝並に5番目に入城。    |

| 彦根城 2012年4月15日 | 9城め。 国宝城の中でも戦国時代の戦いの城です。 関ヶ原の戦いの後、実戦を想定して築かれたお城です。表向きは、破風や花頭窓など装飾の美しい城ですが、その裏顔は恐ろしい戦いの城。 坂道は歩幅がとれない設計になっているわ、広場では一網打尽だわ、空堀に架けられた廊下橋ごと落とされるわ、壁に狭間なんてどこにもなかったのに?実は隠してあり、イザというときにはぶち破って狭間にできたり。城の内部には隠れ部屋に敵はひそんでいるわ。 外見と違う内面っていうのがまた彦根城の魅力ですね。 関ヶ原の戦いで武功のあった井伊直正が、1601年に石田光成の旧城であった佐和山城に入城し、直正没後、直正の遺志を継いだ直継が彦根山を城地と定め築城したのが彦根城の始まりです。 築城は徳川家康の支援を得て天下普請で行われたが、大坂夏の陣で工事が中断したこともあり1622年の完成までに20年の年月を要したといいます。 攻める気持ちで登城するのに適した城ですね。 1873年の廃城令では軍用地として残す存城処分となり現在に至ります。 2021.2.13再再々登城。大きくなった孫らも彦根城が大好きです。写真入替ます。    |

| 観音寺城 2012年4月15日 | 10城め。 霊験あらたか・・・・。苦労して登った分、御利益があるような気持ちに。ましてや魚籃観音なんてものまで祀られていました。なんだか引き寄せられてここに来たような気がします。ありがたや。合掌。 2022年5月8日再登城。観音正寺に娘夫婦と孫たちを残し、寺脇道から観音寺城跡へ。 薄暗いけもの道のような道を歩き、少々の薄気味悪さを感じながらも先へ進むと、うっそうとした木々や苔むした石垣が見えてくる。「兵どもが夢の跡」を感じます。    |

| 安土城 2012年4月15日 | 11城め。 ここは楽しめます。とにかく戦国時代にタイムスリップしたような錯覚に陥ります。近くにある信長の館もあわせてご覧あれ。ほーらもう気分は・・・。(信長の館って我が母校の大学の学長が・・・知らなかった) 2022年5月6日再登場。11年ぶりに来てみたら大分変っていた。賑わっている。駐車場も増え有料になっている。SHOPってあったっけ?と誰にも会わなかった安土城の変貌に驚く。 今回はそう見寺(そうけんじ)の特別拝観とお茶も頂く。信長公の襖絵や木像も安置されており、今日来て幸運でした。 大手門に再利用された石仏も各所に案内が出ていました。以前は1か所くらいだったけど。再利用石垣や刻印石を探しながら歩くのも楽しみの一つ。 豊臣秀吉邸の前が前田利家邸で寧々とまつが行き来していたのかしら等と想像しながら歩きます。見学後に食した「だんごセット」が美味。自分で焼く「やしょうま」のようなもの。付け合わせに出たキムチも美味で持ち帰り購入。 安土城郭資料館に立ち寄り、展示がとてもよく興奮気味で写真撮りまくり、買い物しまくりました。    |

| 上田城 2012年4月30日 | 12城め。 第一次上田戦・第二次上田戦をここで戦ったのか・・・・とおもいを馳せてまいりました。あの大軍徳川を2度も破ったのですよ。地元なのでやはり真田には格別の思い入れがあります。この場所に築城した昌幸の先見の明はすごいです。日本一の兵、真田家バンザイ!!    |

| 小諸城 2012年4月30日 | 13城め。 じっくり見て回るとあちこちの石積から色々と連想できます。 今日は18歳になる息子が運転してくれるというので乗せて来てもらいました。車の運転がしたくてたまらないようで。フフ 2022年4月14日再訪。仕事で丸子に行った帰り、桜満開かな?平日だし夕方ちかいし今ならすいているかな?しかも今日は小雨だし・・、ここからなら30分で行けるし・・と悩んだ末 結果行きました。案の定すいていて桜の小諸城を満喫できました。    |

| 八王子城 2013年2月16日 | 14城め。 なかなかたどり着けませんでした。幻の城かと思っちゃいました。 ここは小田原に本拠を持つ後北条氏の北条氏照の城。1582頃から築城を開始し、滝山城から移ってきた。1590年秀吉により、前田利家・上杉景勝軍に攻められ落城。この八王子城の落城が決め手となり小田原城が開城となった。かなりの大規模な城で北条氏の栄華が偲ばれる。 2023.2.18再登城。 実に10年ぶりの再訪です。NHKで虎口で発見された土のまきびしの実証番組を見てまた行きたくなりました。段々の石垣や曳橋、土橋が大好きなので、ただでさえ好きな八王子城なのに、更に忍者のまきびし・・・最高です。 御主殿の滝を覗き見ましたが、薄暗く少し怖い。落城時の婦女子の悲劇を思うと、どの時代も生きることはつらいことだと思います。    |

| 小谷城 2013年3月20日 | 15城め。 山登りは結構きついですが、是非登ってみてください。市たちの会話が聞こえてきそうです。 2022年5月8日再登城。GW期間中は山の中腹までシャトルバスが出ているとのことで楽々登城。当時は市(娘)と婿さん(長政)と二人で来たのだが、9年経って、三姉妹の孫(9歳,7歳,1歳8か月)も連れての登城。それぞれ茶々、初、江になりきって楽しんでおりました。 3日前(5/5)は福井の北ノ庄城跡の三姉妹神社にも行って来たばかりなので、かなり盛り上がっていました。時の流れは速い・・・。    |

| 一乗谷城 2013年3月20日 |  16城め。 16城め。武家屋敷、楽しまさせていただきました。いい写真がとれますよ。 |

| 丸岡城 2013年3月20日 | 17城め。 小さい城ですが、趣があります。豊臣時代の黒漆や徳川時代の白漆喰の城と比べ、木のままの色が残っていて素朴な感じです。 天守の瓦が石瓦だそうです。福井産の緑色凝灰岩の笏谷(しゃくだに)石が材料で、寒く強い風雨の地域で天守が耐えてこれたのは石瓦のおかげだということです。城内に石瓦も展示されていました。屋根東西の鬼瓦も笏谷石で東側の鬼は開口、西側の鬼は閉口で阿吽の対になっています。石瓦も鬼瓦も丸岡城固有のものだそうです。 日本最古の現存天守。1576年、柴田勝家の甥、勝豊による建立。天守の構造分析から1624年頃の建造という説もあるそう。 築城時にお静という女性が人柱になったという、人柱伝説も残るとか・・・。 明治6年(1873年)の廃城令で天守以外はすべて解体され、その後、天守は町民の奔走により丸岡町に買い戻され、公会堂として利用され、解体を免れたとのこと。 昭和23年の福井地震の際に崩れかけたこともある。 天守までの階段は65度。最上階は67度だそう。かなりのキツさです。 石段と城のバランスが特徴的です。    |

| 岐阜城 2013年3月23日 | 18城め。 駐車場がなくてグルグルしちゃいましたが、山の上に城が見える絶景を何度も眺められたから、まぁいいか。さすが信長。安土城と同じく庶民を楽しませてくれますね。 信長時代の石垣も見られます。素朴な野面積み、結構好きです。 庭園があったり、客人おもてなしの工夫がされていたようです。 物見の舞台櫓のようなところから信長がお出ましになったら、そりゃ魅了されに決まっています。一面に松明で照らされた(戦国時代のライトアップ)岐阜城は絶句するほど美しかったでしょう。 見せる(魅せる)能力に長けていた信長公。畏れながら舞台人として私も教わるところが多いです。一番人気の武将ですものね。    |

| 犬山城 2013年3月23日 | 19城め。 やはり国宝は趣が違います。天守閣からの眺めは感動もの。真下に木曽川が流れていて立地がいい。川と丘と城の佇まいに品格があります。 織田信長の叔父信康が1537年、木曽川沿いの丘陵上に築城したのが始まり。城主はめまぐるしく交代し、1617年に尾張徳川家の付家老の成瀬氏が城主になった。 戦国時代に建設された天守。天守台の石垣は野面積み。天守南北の大きな唐破風が格調高い顔つきの城。地階にある穴倉が印象的でした。 なんとこの城2004年まで個人所有でした。1873年の廃城令で、天守を除いて櫓、城門などが取り壊され、明治24年(1891年)の濃尾地震で天守の東南角の付櫓が壊れたため、城の修復を条件に旧犬山藩主成瀬正肥に無償で譲渡され個人所有となり、2004年に公益財団法人「犬山城白帝文庫」の所有となったそうです。 城下町も古きよき時代を感じる素敵な城です。    |

| 武田氏館 2013年3月30日 | 20城め。 かつてあった武田氏の館を彷彿させます。掘りも残っていて、いい。全体が凄くいい。孫子の旗が特別公開中でした。どこもかしこも武田菱だらけで、わくわく。    |

| 甲府城 2013年3月30日 | 21城め。 この城は、石垣のカーブ具合が絶妙です。側面、平面がそれぞれカーブしていて美しい。居城でありながら、山城の趣を持っています。天気がよければ、富士も眺められますが、今日は曇りで残念でした。でも、桜は満開でした。石垣が美しい!    |

| 伊賀上野城 2013年4月27日 | 22城め。 高い石垣が素晴らしい。これだけ高い石垣は他にない。城中、忍者に扮した子達がいっぱい。忍者の里らしくていいですね。城内の資料も充実しています。甲冑の数が多くて楽しめます。組紐が有名とのことで、舞台に映えそうな帯締めを記念に購入しました。 2022年2月12日再登城。今回は展示物もじっくり見学。藤堂高虎の唐冠形兜(とうかんなりかぶと)は特徴的。松尾芭蕉の文机は本人使用の本物だそうだ。二見夫婦岩の絵が描かれている。城内に松尾芭蕉の俳聖堂がある。 小天守には「忍び井戸」がある。井戸のための小天守といってもいいかも。 伊賀忍者博物館、忍者ショーも見学。忍者食堂で昼食。流行り病の影響で人が少ないので絵葉書のような写真も沢山撮れ、大満喫しました。    |

| 松阪城 2013年4月27日 | 23城め。 石垣が多い。かなり高さのある、切り立った石垣は見所がありますよ。ほぼ直角。 すれ違うおじいちゃん達がとてもいい人。三重の人、いいなぁ。そういえば、私の愛するバタヤンも三重の松阪出身。悲しくも没して2日後にバタヤンも眺めただろうこの古城に来られて良かった。今年8月、私名取になります、お客様に愛される民謡の歌い手になれるように頑張るよ、バタヤン! 2022年2月12日再登城。江戸時代の打込みハギと蒲生氏郷時代の野面積みが残る。割と大きめな石でゴロゴロした野面積がとても好みです。天守跡の石棺が転用されているのは必見。蓋が屋根のような造りになっている石棺です。    |

| 名古屋城 2013年4月28日 | 24城め。 さすが名古屋城。金のシャチ。なんて派手な城。これは既に城の形をしたテーマパーク。 徳川御三家、その中でも最高石高62万石の尾張徳川家にふさわしい堅固で豪華絢爛な城。 2021年2月14日再登城。 天守閣には入れないが、木造再建された本丸御殿を見学。眩しいほどの見事な天井や欄間、飾金具、障壁画・・・。忠実に復元されたということで感動・感動。 本丸御殿の写真を追加します。    |

| 岡崎城 2013年4月28日 | 25城め。 徳川家康の生まれた城。となれば、当然、出世の御利益が。観光地としても楽しめます。空堀の苔むした感じが趣がありました。    |

| 長篠城 2013年4月28日 | 26城め。 武田勝頼が攻め、織田、徳川連合軍が援軍を出して 死守した城。城主奥平貞昌の命を受け、使いとして城を脱出。岡崎へ行き援軍を依頼し帰路に武田軍に捕らえられる。味方に「援軍が来るから持ちこたえろ」と叫び磔刑となった、徳川の足軽「鳥居強右衛門(とりいすねえもん)」の話はあまりに有名。 2022年3月19日再訪。 今回は長篠設楽原古戦場の馬防柵も見学。    |

| 新発田城 2013年5月4日 | 27城め。 珍しい。シャチが3つある三階櫓。ここにしかありません。櫓と呼んでいるが実質の天守。 金沢城のような海鼠壁(なまこかべ)が美しい。全体的にとてもキレイな城です。石垣も美観重視の美しい城です。二の丸隅櫓では敵を攻撃するための石落とし、赤穂義士の堀部安兵衛屋の父、中山弥次右衛門が管理責任者だった辰巳櫓では礎石が見られる。こういうのを見るとワクワクする。(櫓焼失の責任をとって浪人となった後、安兵衛は家名再興の為江戸に出て高田馬場の敵討ちで名を挙げた。 2022年4月10再訪。今回は桜の季節、前回の青々とした新緑の三階櫓もいいが、桃色の三階櫓も美しい。    |

| 小田原城 2013年5月18日 | 28城め。 小田原城、長い籠城戦、秀吉軍が一夜にして築いた石垣山の城に命運尽きたと悔しかったろう。次々寝返りされて、ついに100年続いた北条家も滅亡。 真田家の地元民としては、北条には散々やられた思いもあるが、北条家が民に慕われていたことは、さすがと思う。    |

| 山中城 2013年5月18日 | 29城め。 北条氏築城の、まさに山の中の城跡。秀吉に落とされた。見所は、障子堀や畝堀、すり鉢曲輪。敵の攻撃を阻害する北条流の築城。戦う為の城立ったんだなぁ。城跡からも充分感じとれます。    |

| 川越城 2013年5月19日 | 30城め。 珍しい本丸が現存。とはいえ、現存は全体の5分の1。どんだけ広かったのだろう。ふすまに竹の絵もかろうじて残っています。 ここは、観光地なので散策も楽しめます。 喜多院では、五百羅漢と、徳川家光公御生誕の間が見学できますよ。「我は、生まれながらに将軍である。」天海和尚の像もあります。天海の呪術で守られた徳川家かぁ、すごいな。そういえば、天海和尚=明智光秀説なんていうのもあったな---と、想いに耽けながら見学しました。 2022.11.12再訪。 朝一番に待って本日最初の見学者。思う存分我が城状態で見学できました。 当時の釘隠しが別室に展示されています。菊、猪の目(ハート)、装飾にここまで細かくこだわって造られているなんて、素晴らしい!! 単なる釘を隠す為が、一級の装飾品に変わっていく。こういうところが日本人らしい。 近くにある富士見櫓跡と中ノ門堀跡も見学。    |

| 佐倉城 2013年5月21日 | 31城め。 とにかく広い。分かりにくい。 城としての見所はあまりないが、武家屋敷は、キレイに保存されていました。    |

| 高取城 2013年5月30日 | 32城め。 街並み、土佐街道がきれいでした。山城なので、相当あ るかなければなりません。吉野山、壺阪寺と他にも見所があります。途中、缶ビールでできた城オブジェがありました。 2022年2月11日再登城。近くにあるキトラ古墳に玄武壁画公開ついでに登る。屈指の山城。山城でこれだけの高石垣。どうやって?石垣がこれだけ残っている山城が本当に大好き!!    |

| 千早城 2013年5月30日 |  33城め。 33城め。鎌倉幕府の大軍を楠木正成が籠城戦で迎え撃ったという、この山城を全て見るには、鍛えた足が必要です。どちらかというと、城というよりかは金剛山。ハイカーが多かった。『まつまさ』でスタンプを押せます。椎茸が肉厚で美味しかった。 |

| 大阪城 2013年5月30日 | 34城め。 名古屋城と同じく城の形をしたテーマパーク。しかし、さすが大阪城。堀の大きさと石垣は、見応えあり。この堀を埋められたら、そりゃ負ける。冬の陣、夏の陣、真田丸、妄想が止まらない。和議じゃ、和議じゃと叫ぶ淀の声か聞こえてきました。 2021.11.28娘一家と息子とで再訪。蛸石は本当に大きい。今回は石を中心に見て回りました。子どもたちのインスタ用に金箔のタコ焼きとソフトクリームを食べてみた。    |

| 岩村城 2013年5月31日 | 35城め。 登山の覚悟が必要です。石垣が草に埋もれていたり、苔むしていたりで、兵どもが夢の跡。6段積みの石垣があります。 2022年3月18日再訪。小雨の中登城。おかげでたったひとりで「我が城気分」で見学できました。ここは織田信長の叔母にあたる「おつや」が養子にした幼い信長の五男のかわりに善政行った「女城主の里」と呼ばれている。 1572年武田信玄24将のひとり秋山虎繁が侵攻。おんな城主は信長の援軍を待って籠城。しかし信長は一揆などで前に進めず、領民を守るため敵の妻となることを条件に開城。その後長篠の合戦で武田との形勢逆転で信長に侵略され開城条件を反故にされて夫婦で磔となる。 岩村城は城の素晴らしさだけでなく、城下町の美しさも素晴らしい。    |

| 箕輪城 2013年6月2日 | 36城め。 箕郷支所から北上した所に城跡があります。石垣は素朴なものです。 2022.12.3再訪。 郭馬出西虎口門が復元されたので再びの登城。 こじんまりとした城跡であるが、堀、馬出、虎口、石垣等、遺構がしっかり残っていて見所が多い。結構わくわくします。堀切を歩くの大好き。かなりの深さがあってよき。    |

| 金山城 2013年6月2日 | 37城め。 ここは、城跡としてのマイナンバーワンです。少し登って、パッと視界が開けたら、そこに素晴らしい石垣が現れる。まるでマチュピチュへ行った時のような感動です。更に行くと、月の池、日の池。チェチェンイツァの生け贄の泉を思い出しました。 階段状の石垣と建物跡は、アンデネス? 大好きです、この山城。    |

| 足利氏館 2013年6月2日 | 38城め。 掘りによって囲まれている館。今は完全な神社(鑁阿寺ばんなじ)となっています。 2023年6月18日再訪。 御城印が発売されていたので購入。    |

| 鉢形城 2013年6月2日 | 39城め。 キレイに整備されていました。スタンプは歴史館受付に設置されていますが、入館は16時までなので、要注意。 2022.12.4再訪。 前回時間じっくり見る時間がなかったため、今回はたっぷり時間をかけて見学しました。 後北条家の特徴がよく残っています。障子堀、深い堀切、四角く、角々した縄張り。 整備・保存・手入れもしっかりされているので学びやすい城です。    |

| 和歌山城 2013年6月29日 | 40城め。 徳川御三家紀州徳川家(56万石)の城。当然広大で堅固な城の手本のような城。和歌山城のある山が海から見ると虎が伏せているように見える様から、別名伏虎城と言われている。 石垣フェチの私からするとこの城の石垣は素材が違うのが珍しく感じました。頁岩のような石(紀州特産の青石(緑泥片岩))が多く使われている。石垣のこっちらは砂岩、こちらは花崗岩と境目を探しながら登城。時代時代の違った石積みが見学できる。藤堂高虎が築城しただけあって石垣は素晴らしい。 和歌山城の虎や切込接を見ていたら、街がジャガーに見えるとか、12面石とか、ペルー旅行時の連想が止まらなくなった。 2021年11月14日再登城。コロナ影響で以前よりは混雑しない為、いい写真が撮れたので再投稿します。還暦も近いので赤いチャンチャンコ代わりに真田の赤い陣羽織を勧められ購入。売店のおばさんに写真を撮ってもらいました。    |

| 金沢城 2013年6月30日 | 41城め。 菱櫓は必見。日本人の技術力って、素晴らしい!なにもかも菱形。トリックアートのような櫓です。石垣も雄大。楽しめる城です。 2022.10.23再登城。 城近くで翌日15時まで駐車無料のホテルを探し一泊。夜は夜景を楽しみ。翌朝早朝入園し昼まで約6時間滞在し、隈なく見学。石垣を堪能させていただきました。石垣の教科書と言われるだけあって時代ごとの石積みや工夫の跡。鏡石や庭園向けの短冊状の石積みのデザイン。大手門の巨石鏡石これでもかのアピール。本当に素晴らしい。 そして刻印石のなんたる多い事。説明板によると刻印が場所毎に変化していくとのこと。 私が他であまり目にしたことのない五芒星や秀吉の旗印のような瓢箪も発見できた。    |

| 駿府城 2014年6月23日 | 42城め。 さすが駿府は広い。公園になっていて整備されていますが、当時の面影は一部のみ。月曜で休みでしたが、近くの静岡市役所の7F公園整備課へ行ってスタンプをもらいました。 2022年3月21日再訪。 現在は発掘現場の見学もできる。これが一番嬉しくワクワクした。家康が慶長期に築いた「打込接」と古い天正期に築いた「野面積」が同時見学できる。 二の丸水路の底石積は写真のみ(前回も水が張っていてわからなかった)。刻印石を探しながら石垣を見学。そうこうしていると孫が「いかにも」というピンクっぽい色をしたハートの石垣を発見。ん?これは後づけの・・・、まぁいいか。 前日、日本唯一の円城式縄張り田中城を見学。家康が鷹狩の城として滞在し鯛の天ぷらを食し腹痛。駿府に戻り3か月後に没。田中城から駿府城で辿ってみました。 鷹狩1/21(息子誕生日)、天ぷらを勧めたのが茶屋四郎次郎(母校学長の先祖)、没日4/17(娘婚姻日)ということに気づく。    |

| 掛川城 2014年6月23日 | 43城め。 木造の天守閣、急な階段ではありますが登りました。堀も残っています。 2022年3月20日再訪。 ちょっと珍しい堀「十露盤堀(そろばんぼり)」がある。 なによりもこの掛川城には現存の二の丸御殿がある。(現存4御殿:本丸御殿は高知城・川越城、二の丸御殿は掛川城と二条城)。二の丸御殿から眺める天守も美しい。 この天守、市民の寄付で造られた市民の宝。山内一豊によって改修されたことから高知城をモデルにしたそうで、忍び返しも付いている。 二の丸御殿でウクライナ支援の御城印(青と黄色のウクライナカラー)を購入。    |

| 高岡城 2015年8月14日 | 44城め。 お堀の遊覧船に驚きです。 大分広く神社もあり参詣してきました。 2022.10.22再訪。 加賀前田家二代目当主前田利長の隠居城。隠居城なのにこの広大さ。 射水神社にもお参り。神社横の堀に石垣が残る。築城当時から現在まで残る「民部の井戸」があった。遺構としてはそのくらいしかないが公園として市民に愛されているようで利長も喜んでいることでしょう。    |

| 七尾城 2015年8月14日 | 45城め。 親愛なる謙信さまが包囲した際、絶景とおっしゃったとおり。 この城はなかなか落とせないでしょう。 2022.10.22再登城。 能登畠山氏(今年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で人気だった畠山重忠の系統)が1428年頃に築城し代々居城とした。初期の頃の石積みがよく残っている。算木積みになる前の隅石の積み方、高度な技術が無い頃の高石積の代わりの階段状石積み。本当によく残っていてくれました。個人的には山に元々ある巨岩石を利用した石積みや階段状の石垣が好きなので、備中松山城、苗木城、岩村城、そしてこの七尾城は、本当に脳が気持ち良くなる。 1回目は地元ガイドのおじいちゃんと回り、ガイドさんと別れてからもう一周周り、脳が溶けそうになりました。    |

| 山形城 2015年8月26日 | 46城め。 復元された東大手門を見学。堂々と反立っています。鉄道が真横にある大手橋も趣がありました。    |

| 二本松城 2015年8月27日 | 47城め。 戊辰戦争で散った二本松少年隊が守備についていた城。 ずっと行きたいと思っていた城にようやく行けました。 2023年6月17日再訪。 朝一番で誰もいない御城を堪能。 今回は天守台まで登ってみました。 別名「霞ケ城」の通り霞がかかる高さに天守があり 天守から一望できる街。殿様になった気分でした。 水が豊富なので庭園があったり、居城としては最高な造り。 1643年に丹羽光重が入封以後、二本松藩の居城として明治維新に至る。 1749年5代藩主の丹羽高寛が藩士に向けた戒めを大石に刻んだ 「戒石銘碑かいせきめいひ」は今でもうっすら読めます。 ”武士の俸禄は人民の汗と脂である。 民は虐げやすいが神を欺くことはできない” 生真面目な藩の教えが戊辰戦争の悲劇に繋がってしまったのか?と 会津藩と二本松藩の少年たちのことを考えてしまった。    |

| 会津若松城 2015年8月27日 | 48城め。 何度も来ている鶴ヶ城。いつきても感動するのは、やはり戊辰戦争と白虎隊。ここで籠城戦をしたと思うと感慨深いものがあります。 飯盛山からお城を見るのも忘れてはなりません。 2021.9.19再訪。 前回は娘が同行。今回は息子が同行。会津は大好きなので何回でも来たい。 一泊し、早朝から会津松平家の墓所をお参りし、容保公の墓所では沢山の思いで感情がぐちゃぐちゃになる。その後会津武家屋敷で西郷頼母一家の壮絶な自刃(頼母と長男を除く)、「あなたは御味方ですか?敵ですか?」のドラマのシーンや「土佐殿お先に・・」「お見事」のシーンを思い出しながら見学しました。 2023年6月17日再々訪。 今回は別名「鶴ヶ城」に対し、別名「亀ヶ城」の「猪苗代城」にも登城。 鶴ヶ城は二の丸から入り高石垣と堀の素晴らしさも堪能。堀に巨大な鯉が1匹。    |

| 水戸城 2015年9月19日 | 49城め。 弘道館が思いの外興味深くて楽しかった。さすがは徳川御三家水戸徳川家(35万石)の城。石垣はないが広大で堅固。空堀が道路・鉄道として再利用されているのがよくわかる。 2021年11月7日、6年ぶりに再訪。 二の丸角櫓及び土塀、柵町坂下門、杉山門、そして大手門が復元された。大手門には瓦塀(瓦と粘土を交互に積み上げて作った塀)も復元されていた。江戸中期1764年に水戸城で大火災があった際、天守閣などの復興に併せて建設されたと考えられている。復元された門の下には覗き窓が設けられて、発掘された練塀の実物の一部が見られるようになっていた。以前の水戸城と比べて格段に整備されていて、驚きと感動でした。 前回訪問した時の写真が復元大手門と同じ場所だったので、復元後と比較できるように今回写真も再掲載します。    |

| 白河小峰城 2015年9月20日 | 50城め。 震災時に崩れた石垣も大部分修復されていました。 切り出しの高石垣が美しい。 戊辰戦争はこの城が落ちてから一気に攻められたのかと思うと胸が痛くなります。 2023年6月18日再訪。 今回はじっくり時間をかけて全ての石垣を見学。 有名な同心半円型落積も堪能。ここ以外の石積みもカーブした特徴がある。 内堀側からみる三重櫓の石垣の一部分は最古のものとの事でその部分だけ明らかな積み方の違いがあっておもしろい。 三重櫓には戊辰戦争の時に打ち込まれた銃弾の跡がある。 初回訪問から8年経ち、駐車場等整備が進んでいた。以前は線路伝いに延々と歩いたのに・・。    |

| 篠山城 2016年3月18日 | 51城め。 石垣の刻印が印象的。映画や歴史ドラマの撮影がいっぱい行われていたんですね。 「女信長」とか。   |

| 姫路城 2016年3月18日 | 52城め。 わー白い。2015年の大改修を終え屋根まで真っ白。30年前に来た時を思い出しつつ登る。 この白漆喰で塗られた城壁の美しさから、白鷺城と呼ばれているのも納得。 1346年、姫山に築城された姫山城が姫路城の始まり。その後、羽柴秀吉が三重の天守を築いて近世城郭とし姫路城と改称した。現在の城は徳川家康の娘婿・池田輝政により1609年の築城。 螺旋状の堀。天守に向かって登っているはずなのに道は下っている。この敵を惑わす仕掛けはワクワクします。 大天守と小天守の連立式で大天守は五重六階望楼型。豪華で荘厳な完璧な城。 お菊井戸は深くて大きくて「1枚、2枚」と数える声が聴こえそうな怖さ! 1873年の廃城令で軍用地として残す存城処分となった。太平洋戦争では米軍の空襲を2度受けるも、奇跡的に焼失を免れたという幸運の城でもある。 国宝というだけでなく、1993年には世界遺産登録されました。 2022年9/10と10/9に再訪。9/10は夜景を楽しみ、10/9はじっくり時間をかけて刻印石も探しながら見学。7年経って真っ白な屋根が大分鳶色になったなぁ。    |

| 赤穂城 2016年3月18日 | 53城め。 赤穂といえばあの浅野家。忠臣蔵。大石神社がありました。 2022年10日8日再訪。 今回はじっくりと回ってみた。私が歴史好きになったきっかけは小学生の時、年末に必ず放送された「忠臣蔵」。大人になってからも泉岳寺やら巡る旅をしてきた。 大石神社で山鹿流陣太鼓を模した大願成就のお守りを購入。これは必ずや成就できそう。 宝物殿も見学。タイムスリップしたような時間を過ごせた。    |

| 岡山城 2016年3月19日 | 54城め。 とにかく巨石が多い。まるでサクサイワマンのよう。城はコンクリートで中はミュージアムです。 宇喜多秀家時代は金箔瓦を使用していたという。真っ黒な「烏城」に金箔は豊臣政権の大大名らしい。関ヶ原後裏切りの小早川秀秋に譲られてしまうというのも皮肉だなぁとしみじみしながら登城しました。    |

| 鬼ノ城 2016年3月19日 | 55城め。 総社平野を見下ろす標高400メートルの山城。凄く狭い山道ですので気をつけて。   |

| 備中松山城 2016年3月19日 | 56城め。 駐車場からシャトルバスに乗り、更に約20分登山。バスの幅ギリギリの道幅。怖っ。という感じと、ようやく城が見えたときの感動はマチュピチュを彷彿させます。 天然の岩盤と融合させた石垣は圧巻! 現存する天守の中では日本一標高が高い山城。城のある臥牛山は430mだそうです。 11月の霧のなかの松山城も見てみたい。 秋葉重信が延応2年(1240年)に築城したのが始まりで毛利家などの城塞として機能していたそう。 1873年の廃城令で廃城処分となり商家に売却されたが、不便な場所にあったので解体されずに放置されていた。その後1940年に修築のため町内各学校の児童・生徒が山頂まで瓦を担ぎ上げたそうです。城への思いが感じられますね。 NHK大河ドラマ「真田丸」のオープニング映像に使われたそうです。    |

| 津山城 2016年3月19日 | 57城め。 一二三段に築かれた石垣群の眺めは見応えがあります。石垣っていいなぁ。    |

| 月山富田城 2016年3月20日 | 58城め。 尼子一族の城。毛利元就に攻められて落城。山中鹿介が滅亡後の再興をかけて上月城で戦うも落城し、夢は叶わず…。    |

| 松江城 2016年3月20日 | 59城め。 2015年7月8日国宝となった。指定に至った大きな理由は、2012年5月に「慶長十六年」と記された祈祷札2枚が再発見され、その後の研究により天守が慶長16(1611)年完成であることが明確になったこと、2階分の通し柱や包板の技法を用いた特徴的な柱構造が解明され、天守建築に優れた技法を用いた事例であることが判明したためだそうです。地階の通し柱に祈祷札が打ち付けられていたそうで、その跡もありました。その祈祷札2枚は隣の松江神社にあったとか。 1607年横尾忠晴とその祖父吉春により宍道湖畔の亀田山に築城したのが始まりで1611年に京極忠高が三の丸を造営し全容が出来あがったそう。 天守台の石垣は牛蒡積みで、色味が茶色。その上に黒を基調にした天守。コントラストが美しい。三角形をした千鳥破風天守なので千鳥城とも呼ばれている。小さいながらも風格があります。石落としもいたるところに設けられています。大きな堀も残っていて当時を偲ぶことができます。堀では遊覧船が出ていました。 1873年の廃城令で天守も売却される予定だったが地元有志により買い戻されたそうです。    |

| 鳥取城 2016年3月21日 | 60城め。 石垣と堀が素晴らしい。何段にも重なる石垣と背後の山が融合して、とても絵になる。 秀吉が兵糧攻めした城。 仁風閣に展示されていた石垣の模型が欲しかった。映画「るろうに剣士」の撮影場所だったんだね。    |

| 竹田城 2016年3月21日 | 61城め。 やっと願いがかなって、やってきました。竹田城。 17時からの登城。この時間帯の竹田城はまた赴きあり。 登って登ってようやく見えた時の感動は格別です。 マチュピチュに例えられるのも納得。 崖ギリギリの石垣、城の全体的な構成、本当にマチュピチュを思い出しました。 今度は絶対11月の霧の季節に来ます。 マイナンバー1は、竹田城になりました。 2022年10日10日再訪。前日から泊まり日中から深夜の豪雨に心配と期待を込め、朝晴れている!移動中周りの景色が雲海なのでドキドキ。6年前いつか雲海の時にまた来たいなと思って6年。ようやく願いが叶いました。 本当に素晴らしかった。記念に竹田城雲海バックプリントのウインドブレーカーを購入。山城の必需品として愛用します。    |

| 明石城 2016年3月22日 | 62城め。 白漆喰の櫓は美しい。両方の櫓を結ぶ土塀が復元されているので、当時の壮大さが偲ばれる。 しかし、とても広いのに案内が不充分なので、迷う。    |

| 根室半島チャシ跡群 2017年2月20日 | 63城め 仕事で札幌に来たので、電車で6時間かけて根室まで来ました。車窓を楽しみながらやって来ました。海沿いの氷加減。エゾシカがいるので電車が止まります、など北海道らしい。    |

| 徳島城 2017年3月25日 | 64城め 蜂須賀さまのお城。1585年に築城された。 石垣がとても特徴的。緑色片岩の石が細長く、規律があるのかないのかわからない、自由な並び。本当に珍しい! 角が円にカーブしている粋な石垣もあった. 2022.10.28再登城。 前日に夜景を見て、当日早朝に散策。前回来たときには気付かなかったが、舌石なる石を発見。大手門の緑色片岩の鏡石は見事。全体的に巨石が多い気がする。 三好長慶はこの徳島県三好市で生まれたという。有名な阿波踊りはこの徳島城の築城を祝って踊られたのが始まりだそうだ。    |

| 高松城 2017年3月26日 | 65城め 黒田官兵衛による縄張り。海に面した松林の城。竜宮城のようだったのだろう。 お堀が海水の海城。お堀にトラフグがいっぱい泳いでいた。月見樓がとても美しい城です。 美しいが守りもしっかり張り巡らされている。 2022年8月17日再訪。桜御門が復元された。堀で「鯛願成就」の鯛のえさやりをした。以前来たときは水手御門の掘の海水が入り始めで、カラカラの空堀状態であったが、今回は水堀になっていた。最近、各城で復元事業が始まっているようで、再訪が新鮮になってきた→城巡りがエンドレス化。 この後屋嶋城へも登城。夜は「鶴丸」さん朝は「バカ一代」さんで讃岐うどんを堪能。    |

| 丸亀城 2017年3月26日 | 66城め 生駒親正・一正が、慶長2年(1597年)、丸亀平野の亀山に築城。元和元年(1615年)の一国一城令で廃城になり、その後山崎家治が再建に取りかかり、京極氏が完成させた。亀山(標高66m)に築城したことから亀山城(かめやまじょう)とも呼ばれている。 高く長い扇の勾配の高石垣は圧巻の見ごたえ。正に「石の城」。天守は3段の石垣の上にあり、高い、高い。天守台の石垣は打込ハギ。 天守自体は日本一小さいが、内堀から四層に積み重なった石垣の高さは約60mあり日本一高い。算木積み、野面積み、打ち込みハギや切り込みハギなど、さまざまな技術を用いている。各地から石工を呼んだので家紋が刻印されている石材もある。 この石垣には悲しい物語がある。丸亀城の石垣を完成させた功労者、羽坂重三郎が「空飛ぶ鳥以外にこの城壁を乗り越えるものはあるまい」とご満悦の城主に対し「私に尺余りの鉄棒を下されば、容易に登ることができます。」と言って登ってしまったため、敵に通じた場合を恐れた城主に殺された。その伝説の井戸が二の丸井戸。 1873年廃城令では軍用地として存城処分となる。 2022年8月18日再訪。    |

| 高知城 2017年3月26日 | 67城め 関ヶ原の戦いの後、慶長6年(1601年)山内一豊が南北朝時代の大高坂松王丸の居城があった大高坂山に新たに近世城郭として高知城を築いた。城郭構造は梯郭式平山城。 屋根瓦のグレーと白漆喰壁の白が鷹の色合いに似ていることから別名、鷹城。 それから幕末までこの城で色々なドラマがあったんだなぁ、なんて気持ちにさせてくれる城です。 現存追手門から現存天守を見上げられるのは、この高知城だけだそうです。 追手門は重厚で、そこから見上げると廻縁の天守が見える、本当に綺麗な城。 本丸の建物が完全に残る唯一の城でもある。 戦闘のための仕掛けも、たくさん設けられている高知城。天守の1階には敵を撃退する忍び返しがあり、これまた現存しているのは高知城だけ。 873年廃城令で廃城処分となり、天守など本丸周辺建造物と追手門を残し城郭建造物が取り払われたが、その後、高知公園として一般に開放されて現在に至る。 高知城はいくつもの唯一があり貴重な城。 2022年8月20日再訪。    |

| 宇和島城 2017年3月27日 | 68城め 藤堂高虎が1601年築城。その後伊達正宗の庶長子秀宗が入り明治まで続く。 海を望む山頂に現存天守があり苔むした野面積みの石垣は幽玄の美。 縄張りは五角形。一辺が空角になる「空角の終始(あきかくのなわ)」で、四角形と錯覚させる縄張りになっているのが特徴。敵に四角形と錯覚させ、死角をつくる高虎の設計意図は見事大成功を収め、徳川幕府の隠密が四角形だと見誤った記録があるそう。東側の堀は海水を引き込んだ水堀、西側半分が海に接した「海城」でもある。 天守は層塔型三層三階。藤堂高虎が造った天守は三重三階の望楼型だったが、現存のは伊達宗利が建てた層塔型。 小ぶりだが唐破風と千鳥破風が融合した美しい顔立ち。障子戸がある唯一の天守でもある。 1873年廃城令で廃城となり1889年民間への払い下げが決定。しかし市民の願いを受けたかつての藩主伊達宗城の申し出により伊達家に戻った宇和島城は、昭和に市に寄与されるまで守られた。 城よし鯛めしは旨し、最高。 2022.8.19再訪。 2022.10.29再々訪。今回は早朝登城し市民と共に天守台でラジオ体操。 搦手からの初登城。    |

| 大洲城 2017年3月27日 | 69城め 肱川が天然のお堀のよう。台所樓は現存。 天守は復元だが、木造造り。 2022年8月19日再訪。城内に宿泊ができる(キャッスルステイ)とポスターが飾ってあり、ネットで値段を見たら、ひとり55万、2名から予約可。なかなか楽しい企画ですが、手が出ませんね。    |

| 松山城 2017年3月27日 | 70城め 各地の松山城と区別するため伊予松山城とも呼ばれている。勝山(標高132m)に築城したことから勝山城(かつやまじょう)、堀に金の亀がいたという伝説から金亀城(きんきじょう)とも呼ぶ。 関ヶ原の戦いの功績により伊予を与えられた加藤嘉明が、慶長7年(1602年)に築城したが加藤氏の時代には完成しなかった。その後蒲生氏を経て松平の時代に完成した。 層塔型現存天守。天守は連立式層塔型三重三階地下一階。城郭構造は連郭式平山城。 天守、小天守、連立式で四隅に樓がある。完璧に城を楽しめる城です。 ロープウェイで山を登り、その後天守まで徒歩10分。城攻めを考えながら登ると10倍楽しい。石垣の反り、途中歪みながらも反りかえる美しさは石垣フェチにはたまりません。 城の構造が完璧。 2022年8月18日再訪。今回はじっくり時間をかけて見学。城外の石垣もチェック。刻印石も沢山発見。登り石垣からの眺めも最高。?風折の石垣もいい写真が撮れた。    |

| 湯築城 2017年3月27日 |  71城め 71城め月曜日で湯築城資料館は休みでしたが、外にスタンプが設置してありました。 |

| 今治城 2017年3月28日 | 72城め 藤堂高虎が築城。彼は身長180cm体重100kgの大男だったそう。 高虎の作る城には犬走りがあることが多く、石垣も反り返りがなく直接的なのが特徴。ここの石垣はマルチカラー。 海水をお堀に取り込んでいるため、海の魚は堀を泳ぐ。瀬戸内海に面した海岸に築いた海賊の城。 2022年8月18日再訪。釘を使っていない櫓は関心するばかり。今回も櫓スタンプラリーで城の絵葉書を2枚頂きました。    |

| 福山城 2017年3月28日 | 73城め 再建の城。伏見城から移築したといわれる伏見樓と筋鉄御門が現存している。   |

| 郡山城 2017年3月28日 | 74城め 毛利元就の城跡。山頂に城があったことを想像しながら 山を見てみた。 毛利元就といえば、三本の矢の話で有名。姉妹喧嘩すると父親にこの話をされたものだ。 3人の息子、毛利隆元・吉川元春・小早川隆景(他家の家督を継いだため姓が異なる)に残した三子教訓状(さんしきょうくんじょう)が元ネタになっているという。 元就はなかなかの策略、戦略家で、時に非情で悪道、かつ積極的に養子縁組をして、元は小さな毛利家を一代で中国地方のほぼ全てを治める家にした人物。 三子教訓状は全部で14条ある書状で、他の子どもたちう含め一致協力して毛利家を末永く盛り立てていくように何度も言い聞かせている。 散々非情なことをしてきたから毛利は嫌われているだろうから云々、出来が悪かったら(直系の子でも)家督は継がしてはならない云々、知将の元就らしく、また子や孫を想う自分のじいちゃんのような人間らしさに親しみを感じてしまう。    |

| 広島城 2017年3月29日 | 75城め 資料館、原爆ドームを見てからの広島城。 原爆投下により焼失し、再建の城。    |

| 岩国城 2017年3月29日 | 76城め 吉川広家の城。 山頂の城までロープウェイで行き、そこから更に8分ほど登ると城が見えてくる。 登ってからの城って、大好物です。 町並みが綺麗な場所でした。    |

| 萩城 2017年3月30日 | 77城め 天守閣の石垣しか残っていませんが、城跡周辺の立地を考えると、背後に海があり、指月山があり、お堀が情緒的で、当時はさぞかし美しい城だったろうと思います。 お堀に錦鯉や亀が沢山泳いでいます。    |

| 津和野城 2017年3月31日 | 78城め リフトに乗って、さらに歩いてようやく石垣が。 朝、霧がかかっていて、これは竹田城なみの天空の城が見られると思いきや、どんどん雨が強くなり、もはや雨登山。小さいながらも趣あり。 よくここまで建築資材を運んだものだ、と偉業に敬礼。    |

| 五稜郭 2018年5月2日 | 79城め タワーから星形の稜堡式城郭の全貌を一望。桜が満開で美しい。 大手口の半月堡は、予定では5角全てに作る予定が、予算の都合で大手口一ヶ所のみで終了。 ここは箱館戦争の舞台になった場所。戊辰最後の戦い。 2022年4月24日再訪。前回同様満開の桜。今回はタワーから全体見学だけでなく五稜郭内もぐるっと一回りし忍び返しの石垣や「栄永」と刻まれた石垣も見学。函館奉行所にも入館見学。この後「四稜郭」へも行き見学。大満足!!    |

| 松前城 2018年5月3日 | 80城め 緑の石垣が珍しい。江戸幕府になってから建立。層塔型のシンプルな城。戊辰戦争で落城。大戦を経て残っていた天守が昭和24年火事で焼失。資料館の中に焼失前の写真があります。 さくら祭りで沢山の人でした。 2022年4月25日再訪。今回は同じ桜まつりでも前回と違って人も少なく天気もよく絵葉書のようないい写真が沢山撮れた。寺町巡りも神社もよって大満足。4月10日に発売になったばかりの松前藩復領200年記念Vrの限定御城印も購入できた。ガイドさんの話では一番栄えていた時は近江商人も移住してきて5万人いた人口が現在は6千人ときいてビックリ。これからの日本は益々そうなっていくのだろう。    |

| 今帰仁城 2018年5月27日 | 81城め 万里の長城を彷彿とさせる。平郎門はマチュピチュのような窓がある。旧道をのぼっていく途中、在来種のカタツムリがいた。 城ガイドのおじさんに、沖縄の母音は、ア、イ、ウの3音で、エ、オはイ、ウになると説明を受けた。 なるほど、だから『オキナワ』が『ウチナン』なのね。    |

| 座喜味城 2018年5月27日 | 続1城め 座喜味城からのスタートです。 アーチ門が美しい。 戦いの為の城として星形のように曲線に城壁が作られている。石積も、野面、布積、相方積の3つの積方が見られる。   |

| 勝連城 2018年5月28日 | 続2城め。 沖縄の英雄、阿麻和利の居城。 海岸沿いに建つ。 石垣の曲線が本当に美しい。 あちらこちらに御嶽がある。神々と共に暮らしていたんですね。ティオティワカン遺跡のように頂上で願い事をしてきました。フフ。   |

| 中城城 2018年5月28日 | 82城め。 この城跡も、石垣フェチにはたまらない石積が3種類見られる貴重なグスクです。ひとつの側面に野面積、アーチ門の周りには布積(豆腐積ともいう)、上部には相方積(亀甲乱積ともいう)に積まれています。 角は丸く、美しい曲線に積まれ、頂上部には、隅角という飾りの角が積まれています。 この曲線、メキシコのウシュマル遺跡を彷彿とさせます。 ニの郭も美しい曲線。正殿も一際美しく配置されていて、海外の遺跡にひけをとりません。 大好きな城になりました。一推しです。    |

| 首里城 2018年5月28日 | 83城め。 首里城は中国が意識された城。紫禁城を思い出します。 正殿の龍柱は右が阿形、左が吽形。 但し、途中にある狛犬は阿吽が逆に設置されています。 間違えちゃったそうです。 龍の泉は若返りの水ということで、お顔にピチャピチャしてきましたよ。 正殿には当時の礎石が見られる場所があります。 首里城の石垣も角は曲線。城ガイドさんが、沖縄の人は争いを嫌うので境界線をハッキリさせない、角を立てない、丸くおさめると仰っておりました。    |

| 高田城 2018年8月11日 | 続3城め。 徳川家康の六男、松平忠輝の居城。 信州川中島から移る。築上期間が4か月という短さ。 今は復元された三重櫓が残るのみ。 ちょうど上越蓮祭りで、お堀一面に見事な 蓮の花が咲いていた。朱塗りの橋に一面の蓮の花。 極楽はこんな感じ?あちらの世に渡って行くような 気になってしまった。   |

| 龍岡城 2018年8月16日 | 続4城め。 函館の他に日本にはこの佐久にある龍岡城の二つのみの五稜郭。 石垣の一部が残っています。 星形の真ん中は現在小学校になっています。なんて贅沢。(2022年度末で廃校予定) 堀には佐久名物の鯉が泳いでいました。 2022年4月17日再訪。桜の時期を狙って来ました。今回は展望台(田口城址)まで登山。 五稜郭であいの館に駐車し、30分程度で山頂に着きます。 展望台から五稜郭全体を見ることができます。小学校廃校後は復元する計画があるようです。帰りに上田により、100名城、続100名城に入っていない城(真田氏館跡、真田氏本城跡、松尾古城)と真田家縁の山家神社、長谷寺(ちょうこくじ)を再訪し、戸倉上山田温泉の銭湯に入って帰宅。有意義な1日でした。   |

| 高島城 2018年8月16日 | 続5城め。 諏訪湖の水が際までせまり、諏訪湖に浮くように 見えたことから「諏訪の浮城」と呼ばれた。 城は復元だが石垣は残っている。   |

| 福岡城 2019年6月12日 | 84城め。 黒田官兵衛、長政親子の城。 多聞櫓が現存しています。本丸表御門も残っています。 石垣は大きな丸い石(かまぼこのような・・・) が多い印象。 「酒は飲め飲め飲むならば、日の本一のこの槍を♪・・・」 の黒田節で有名な母里太兵衛の長屋門もあります。 爺さん達が酔うと唄い出していたな〜。 今なら三味線で伴奏してあげられるのに・・・。 官兵衛が幽閉されていたときに眺めては希望を持った という藤の花もありました。    |

| 大野城 2019年6月12日 | 85城め。 尾根に沿って土塁が8kmに渡って築かれています。 665年に築城された朝鮮式山城だそうです。    |

| 吉野ヶ里 2019年6月12日 | 86城め。 弥生時代の巨大集落跡地。 20年前に来た時より比べものにならない くらい整備されていてビックリ。 甕棺墓を資料館で見られる。    |

| 佐賀城 2019年6月12日 | 87城め。 10代藩主鍋島直正が再建した本丸御殿が復元されている。 320畳の大広間は見応えある大きさ。 「石垣張り」の障子が印象的。紙と紙の繋ぎ目が 石垣のように重なっている。    |

| 名護屋城 2019年6月13日 | 88城め。 来てみたかった城跡。。 秀吉が朝鮮出兵の為国内拠点としてわずか5ケ月で築城。 全国から参集した大名の陣屋が130以上も建てられた。 それぞれの大名がそれぞれ担当したせいで場所によって 石垣の特徴が違う。 1615年一国一城令により算木積み部分が壊されている。    |

| 平戸城 2019年6月13日 | 89城め。 松浦家26代鎮信が日の岳城築城。 秀吉と親交が深かったことから家康に疑われ これを払拭するために自ら焼却し民を守ったという。 海に浮かぶ城でした。    |

| 島原城 2019年6月14日 | 90城め。 築城以来250年にわたる島原藩の歴史遺産や キリシタン史の資料が展示されています。 S39年に天守閣が復元。同い年だわ。 1階がキリシタン展になっていて、踏み絵や マリア観音、十字架が現れるハサミやかんざし等 が展示されています。 かぐや姫のように竹の中に鎮座するマリア様 は初めてみました。 信仰って簡単に捨てられるものではないのです。 キリスト教の歴史は迫害の歴史でもあり、 クリスチャンの私とすれば、自分の信仰と 大好きな城がリンクしているこの地域は ちょっと思い入れが強くなります。 ましてや復元年が誕生年となれば なおのこと・・・・・。    |

| 熊本城 2019年6月14日 | 91城め。 修学旅行に来て以来。地震のあとが痛々しくも 逞しく感じました。 熊本の皆さんの城への愛情を感じます。 熊本城のしつこい防御、徹底したクランク(枡形)を みることができないのは残念ですが、 それはブラタモリの「熊本城」の録画を観て 我慢します。 20年後見事に復活する事を楽しみにしています。    |

| 人吉城 2019年6月14日 | 92城め。 西洋式の「はね出し石垣」が採用されています。 「武者返し」とも呼ばれています。 五稜郭のような、そもそも西洋式ではなく 古典的城郭に採用されているのはここが唯一。 屋敷に井戸のある地下室が二つ発見されています。 湯殿(行水)に使われていたらしいです。    |

| 鹿児島城 2019年6月14日 | 93城め。 鬼門除けの隅欠け石垣があります。 西南戦争時の弾痕が石垣に残っています。 石垣の中には金属反応があるそうで 不発弾がまだ残っているそうです。    |

| 飫肥城 2019年6月15日 | 94城め。 伊東家5万1千石の城下町として栄えた「九州の小京都」。 80年に渡って伊東家と島津家で飫肥城の覇権をめぐって合戦。 伊東義祐は島津忠親を打ち破り、念願の飫肥城を奪うものの、 すぐに島津氏の手に戻る。その後、1588年豊臣秀吉の命により、 義祐の子・祐兵(すけたけ)が伊東家の居城として入城し 初代藩主となったそう。 大手門を入ったところからワクワクが止まらない。 大手門を通過して振り返ると・・・・ おぉ、これは「枡形虎口」。一見すると美しいのに なんと恐ろしい構造。 「美しくて怖い」これが城の魅力なのよね〜〜〜。 苔むし過ぎて石垣なのかもわからない場所もあるのが少々残念。 石垣で扇のように丸く半円に積まれている箇所があるのが印象的。 城内には小学校が。佐久の龍岡城と同じで羨ましい。 「しあわせ杉」では4本の杉の対角線中心に立ち(往復で2回も) しあわせパワー、、、頂きました。    |

| 岡城 2019年6月15日 | 95城め。 豊後竹田城とも呼ばれています。 兵庫の竹田城と同じく山頂に石垣だけが残る城。 石垣が素晴らしくて泣けてきます。 あー、なんだこの幸せ感。 マチュピチュ感のある山城跡。 大手門参道の「かまぼこ石」はここのみ。 曲線石垣がお出迎え。厄除けの鏡石。三の丸の高石垣。 阿蘇の火砕流を石垣の材料にしているのがいいね。 何度でも来たくなる城です。 パンフレットが掛軸のような巻物なのも面白い。 ここから荒城の月を眺めたい。 地元の人が羨ましい。    |

| 大分府内城 2019年6月15日 | 96城め。 水に浮かぶように作られた城。堀は海水。 熊本から石工を招いて積ませた石垣。 廊下橋がある。打って出る事も侵入を防ぐ事も可能。 帯曲輪は鬼門除けにもなっている。 期間限定の天守閣(大きさ確認用)がありました。    |

| 岡豊城 2019年6月22日 | 続6城め。 長宗我部氏の居城跡。15世紀ねか山城です。 曲輪、堀、堀切、土橋、切岸、土塁、虎口(小口) といった中世山城の構造が残っています。 …が、しかし草がスゴくて竪堀は全くわからない。残念。 礎石建物跡と経筒が出土した場所もあります。 初期の頃の素朴な野面積みがそそられます。 耐久性は隙間の多い野面積みの方が高いので、今でもよく残っています。 2022.10.22再登城。 地鎮に使われた土器(かわらけ)と銭貨が資料館に展示されている。 昔も今も変わらない。 姫若子と呼ばれた長曾我部元親が戦で名誉挽回し土佐統一。しかし時代背景で信長、秀吉に抵抗し、降伏後も度重なる苦難。その意地、じょっぱりさがなんだか好き。 山崎の戦いの後、斎藤利三の娘の福(後の春日局)を岡豊城でかくまったとも言われている。   |

| 一宮城 2019年6月22日 | 続7城め。 1585年蜂須賀家政が阿波支配の拠点として入城し、 大改修を開始。1615年(元和元年)の一国一城令により廃城。 本丸の石垣は素朴な美。徳島城と同じ石材で出来ています。 ちょっと珍しい直角でなく少しカーブしたような鈍角の 鎬積み(しのぎつみ)が見られます。 2022.10.27再登城。 登城口に中央構造線の緑色変成岩がむき出しになっている場所があった。 この緑色片岩が石垣に使われている。この城はなかなかよき。 あまり他の城で見かけない「釜床跡(かまとこあと)」という炊事場としての石組が残っている。   |

| 引田城 2019年6月23日 | 続8城め。 生駒親正が秀吉から讃岐を与えられ 入城後石垣を整備。 自然石で積まれた野面積みが魅力的。 特に本丸の石垣は魅了されます。 山城ではあるが、海に囲まれた海城でもあり頂上から見える海は絶景。 地元の人の話では、街の河川工事等の材料に引田城の石垣を使っちゃった・・・ なんていきさつが過去にはあったようです。 この手の話・・・わりとよく聞きます。 そう思うと益々現存するお城が愛おしい。 2022.10.27再登城。二の丸の石垣が残っている。この上に御殿があったそうです。   |

| 勝瑞城 2019年6月23日 | 続9城め。 発掘中。堀の跡くらいしか。 三好氏の城。三好といえば信長より早く鉄砲を使ったり、 キリスト教を保護したり貿易したりした、あの阿波の三好長慶の一族。 現在三好氏墓所の見性寺に城があったそうです。 2022.10.27再登城。 この城は再訪する気はなかったのだが来てみて驚き。資料館ができていた。 三好長慶は織田信長に先駆けた天下人と言われている。何事も先駆けるのは大変なこと。 敬意を持って墓所にてお参りする。   |

| 洲本城 2019年6月23日 | 続10城め。 脇坂安治が城主として入城した頃から石垣竪城に改修された。 本丸への大石段は堂々として壮観。 本丸虎口は内枡形で視界全部が石垣に。美しい。本当に美しい。 腰曲輪の二段積みの石垣は珍しい。高く見せる為の初期の頃の積み方。 東の丸には初期の頃の素朴な石垣も。山の地形にあわせた鎬積みも。 初期の頃から様々な時代の様々な様式の石垣が見られます。 ワクワクウキウキか止まらない。 1日居ても飽きない。石垣好きには大興奮の城でした。 2022.9.10再登城。 石垣修復工事がされていた。東の登り石垣は見学できた。 登り石垣があるので有名な城は、彦根城、松山城、竹田城、米子城とここ洲本城。   |

| 盛岡城 2019年9月7日 | 97城め。 別名「不来方(こずかた)城」誰も来ない所。現在の名は「盛上り栄える岡」 山梨は甲斐源氏からやってきた南部氏の城。初代藩主は南部信直。 南部殿様♪南部の民謡が頭の中でぐるぐる。 土塁の多い東北には珍しい総石垣の城。東北三大石垣の会津若松城、白河小峰城と盛岡城。城が花崗岩の丘上に建っているせいか御影石の石垣。巨大な烏帽子岩と曲輪の石垣が特徴的。植えた木の根のせいで石垣がたわんでいるのが残念。野面積みから始まり色々な時代の積み方が見られる。普請奉行名の刻石も珍しい。 2022年5月21日再登城。 前回たわんだ石垣が悲しく心配だったが、今回あちこち石垣が修復工事中だった。 少しホッとする。もう石垣の上に木を植えないでね。 前回見落としていた石垣の崩壊を防ぐための「はばき石垣」をチェック。 巨石が何より好きな私はこの城の丸々とした巨石たちがとても可愛い。 烏帽子岩は触らせてもらいパワーを分けて頂いた。ありがたい。 このハリーポッターの組分け帽のような石、宝石としての存在感が凄い。 石が楽しい城は本当に大好き。    |

| 根城 2019年9月7日 | 98城め。 1334年、南部師行(もろゆき)築城。 堀と土塁に囲まれた広大な城。 家紋の鶴の口は阿吽になっている。本家の家紋に外丸で分家の家紋になるそうだ。 2022年5月21日再登城。 主殿の正月15日の行事の再現でその年の年男が藩主正栄(なんぶまさよし)の前で酒を注いでいるが当時は藩主は中央ではなくその他の一族と同列に並んでいた。一族の代表という感じで御館様という感じではなかったのかな? 建物の再建が素晴らしい。木釘を使っていたり高貴な人の通る廊下は釘が表に出ないように打たれていたり・・・。一つの街のよう。工房があったり蔵があったり戦に備えて実のなる樹木園があったり、薬草園があったり。豊かな国つくりがされていて正に根城。    |

| 弘前城 2019年9月8日 | 99城め。 東北唯一の現存天守。 妻子を人質として次々と南部を攻め津軽統一を 成し遂げた津軽為信によって計画され二代目藩主 信枚(のぶひら)が1611年に完成させたが、落雷で焼失。 1810年武家諸法度で天守の新築が出来ないため 辰巳櫓を改修して天守とした。正面と裏側か違う顔。 裏側はとても質素。雪国なので瓦でなく銅葺きで対策。 現在は石垣修理の為、曳家でお引越し中。なので、後ろに岩木山を望む弘前城は今しか撮れません。 石垣の隅石に使ってあった「いかすみ石」が可愛い。 明治6年(1873年)の廃城令で本丸御殿や武芸所などが取り壊されたが、旧藩主津軽氏が城跡を市民公園として一般開放するため、城地の貸与を願い出て許可されたので現存している。太閤秀吉の木像を御神体に安置した館神跡がある。 2022年5月20日再登城。追手門修理中。3回目の登城だが来る度様子が変わる。今回は岩木山にうっすら雪が残る弘前城。私はこの城がとても好きだ。    |

| 久保田城 2019年9月8日 | 100城め。日本百名城 制覇達成! 2011年1月から始めて、2019年9月まで8年8か月かかりました。 その為に購入したセレナもよく頑張って走ってくれました。 登城認定証の登録順位は3229番目です。 関ヶ原後、常陸から入封された佐竹氏が1604年に築城。連郭に輪郭を加えた複合式。材料となる石がない地方のため僅か三段程度の石垣に土塁を積んだ「土の城」。 扇は佐竹の家紋です。御物頭御番所は現存建物です。 現在は復元城。佐竹氏は一国一城令の例外的に久保田城の他、横手城、大館城の3つの城を許された。 常陸から入封する際に美人を皆連れて来たため秋田には美人が多く、水戸にはブスが多いとか? 2022年5月19日再登城。 最後の藩主佐竹義堯(さたけよしたか)は何かと不運な藩主であった。(見合いで一目ぼれして丹波篠山藩主の姫と結婚したらは実は美女との替え玉見合いで醜女だったとか、奥羽越列藩同盟を結んでいたのに部下が仙台藩の死者を殺してしまった為同盟離脱、秋田戦争勃発・・・結果新政府に守られたから藩としては良かったのかも)喘息持ちで藩医に作らせた薬が「ごほんと言えば龍角散」    |

| 新府城 2020年9月19日 | 続11城め。 韮崎にある新府城。武田勝頼の本拠地として築城。1581年の暮れに入城するも翌年3月には北条徳川連合軍が迫り、更に織田軍も迫り、そこに浅間山の不吉な噴火も重なり、自ら城に火を放ち逃亡。家臣の小山田信茂の居城である岩殿城に逃げるものの、信茂は織田投降に方針を転換。これにより、進路をふさがれ、後方からは滝川一益の追手に追われ、終に妻子と共に自害し、甲斐武田氏は滅亡。新府城の在城は僅か68日。 真田昌幸の進言どおり岩櫃城に逃げていれば…。 明日は岩櫃に行ってみよう。   |

| 要害山城 2020年9月19日 |  続12城め。 続12城め。武田信虎が躑躅ケ崎館を居城とし、詰城として要害山城を築く。 嫡男武田信玄公はこの城で生まれたという。 躑躅ケ崎館との間にある積翠寺で産湯を汲んだという。 遊歩道の入口が、狭くて傾斜が急で途中から獣道のようだった。 虎口に石垣が残っています。 |

| 岩櫃城 2020年9月20日 | 続13城め。 今日は真田の3城巡りということで六文銭ポロシャツでイザ。 岩櫃城は上田城と沼田城の中間地点重要視された城。 上杉、北条、徳川の勢力に挟まれた譲れない城。 岩櫃山と吾妻川という天然の要害。真田幸隆も2度失敗後、 得意の超略と奇襲で落とした。 急勾配と蚊の襲撃とイガ栗と戦いながら本丸へ。 竪堀がワクワクします。堀を二重三重に連ねた畝状竪堀。 防衛効果は高かったろうなぁ。 案内所でボールペンを頂きました。   |

| 名胡桃城 2020年9月20日 | 続14城め。 名胡桃城は真田昌幸が「沼田は渡しても名胡桃は墓所があるから渡せない」 と訴えた城。まぁ墓所は無いんですけどね。「名胡桃城事件」で失ってしまいますが・・・。 小説「真田太平記」原作のNHKドラマで 昌幸役の丹波哲郎が涙を堪えていたシーンを思い出しながら見学しました。 案内所で六文銭シール頂きました。   |

| 沼田城 2020年9月20日 | 続15城め。 利根川と坂道と景色。あの有名な河岸段丘を楽しみながら沼田城へ。 案内所で岩櫃、名胡桃、沼田のスタンプを見せて オリジナル「上州真田三名城クリアファイル」を頂きました。 更に六文銭ポケットティッシュと登城記念御城印ハガキも頂きました。 城址公園には、本丸西の櫓の石垣が残っています。 大満足の1日でした。   |

| 小牧山城 2020年9月27日 | 続16城め 織田信長の城。 信長の死後に羽柴秀吉と家康が直接対決した小牧長久手の戦いで 織田信雄と家康は小牧山を本陣とした。土塁が残っている。 小規模だけどしっかりした構造。   |

| 大垣城 2020年9月27日 | 続17城め。 復元城ではあるが、石垣が残っている。 お堀もしっかり残っている。 水がきれいな掘。   |

| 鎌刃城 2020年9月27日 | 続18城め。 山ヒルにやられました。高速の下を通って、怖い道を2キロ。 倒木が…怖い。   |

| 八幡山城 2020年9月27日 | 続19城め。 近江八幡宮の横。ロープウェイで行きました。 総石垣で構成されています。大小様々な石の野面積み。 西の丸からは琵琶湖が一望できます。   |

| 美濃金山城 2020年9月28日 | 続20城め。 標高276mの山頂に作られた山城。左右になだらかに広がる。 石垣が残っています。   |

| 郡上八幡城 2020年9月28日 | 続21城め。 山の上に城がある。城下から眺める(見上げる)天守がとても美しい。 天守から眺める城下も情緒的で美しい。長良川の豊かで清んだ水とその景色。 古い城下の街並みも美しい。 今日はまるで真夏の日射しで肌がジリジリ。 自力で山に登るのは諦め、山頂まで車で。車でも困難な急カーブの連続。 駐車場の横の井戸がクビ洗いの井戸。 昭和8年(1933年)に築造された日本最古の木造。 登城者が歩くたび、キシミがすごい反響する。   |

| 古宮城 2020年9月29日 |  続22城め。 続22城め。武田氏が徳川攻略のために築いた城とのこと。 周辺の看板に「徳川家康生誕の地」と書いてありました。 |

| 吉田城 2020年9月29日 | 続23城め。 豊橋市役所の展望台からは木に隠れて一部しか城が見えなかった。 市役所の東館を出るとすぐに城内になります。 堀や石垣が見応えがあります。 結婚式の前撮りをしているカップルがいました。 お城で撮影っていいね。   |

| 浜松城 2020年9月29日 | 続24城め。 家康が遠江進出の拠点にした城。1570年に岡崎から本拠を移して築城。 なので今年は築城450年。記念の御城印を購入してみた。 野面積の石垣は浜名湖で産出する桂岩を使用している。 石垣の見応えは充分です。城内で三方ケ原のしかみ像の手拭いを購入。 2022年3月20日再訪。 今回は曳馬城まで行ってみる。浜松城の前身の曳馬城があった場所。元城町という地名が元々城があったことを意味している。馬を曳く敗戦を連想するため浜松城に改名した。 現在は元城東照宮になっており、出世神社となっている。 境内に家康と秀吉と写真を撮れる場所がある。 浜松城から曳馬城の間の高低差が堀や土塁を感じさせてくれる。   |

| 苗木城 2020年9月30日 | 続25城め。 苗木城は太田金山城、竹田城、備中松山城、岡城と同質の感動に胸が震えました。 備中松山城のように元々ある巨岩を利用した石垣です。天然の岩山の山頂に築かれています。 ペルーのサクサイワマンのような巨岩。 大矢倉、二の丸、武器蔵、帯郭、千石井戸と同時の暮らしを思わせる跡が沢山残されています。 天守展望台からは木曽川と中津川の絶景が望めます。この天守は山頂の二つの巨石を跨ぐように築かれています。巨石には柱穴が確認できます。 高森山全域を利用して築城されています。木曽川を渡る時、そそり立つように城跡が見えました。 1532〜1955年に遠山一族によって築城されたとのことなので、上杉謙信が生まれてイヤイヤ期から青年期の頃。そう思うと益々感無量。凄い技術です。 この城跡は最高に感動です。   |

| 鮫ケ尾城 2020年10月3日 | 続26城め。 上杉謙信の死去後、生涯独身だった謙信の養子の景虎と景勝が後継者争いで戦った御館の乱で、追い詰められた景虎が鮫ケ尾城で妻子とともに自刃した。 普段御城印を集めているわけではないのだが、ここの御城印は「上杉景虎終焉の地」と書かれていて、上杉ファンの私としては思わず購入。前日隣山で熊が出没したとのことで、(それでパトカーがいたのか)案内所で熊鈴とスキーストックを借りて東側から登った。 長い大掘切が山をグルっと取り巻いていて、整備されていないところは、兵の気持ちでアップダウンしながら登りました。 大池があるせいか蚊の襲撃を交わしながら急勾配を汗だくで登る。 大分整備されているので比較的登りやすいのでは? まぁ山城ですから簡単に登られちゃダメですよね。 山頂の主郭の端には米蔵跡もありました。 麓の斐太神社はこの山城の鬼門鎮守の為のものだそう。 竪穴式住居が復元されている斐太遺跡もあります。   |

| 富山城 2020年10月3日 | 続27城め。 周囲を河川と水堀で囲まれた平城。 富山市の中心にあるため、駐車場探しで城を一周しながら外観を眺めました。 城は彦根城や犬山城を参考に建造されたそうで、確かに似ている。 城が郷土博物館になっていて館内途中から天守に登る入口がありました。 鉄御門の枡形には巨石の鏡石がありました。   |

| 増山城 2020年10月3日 | 続28城め。 1560年から上杉謙信が三度攻めてようやく1576年落城。 遺構がほぼ完全に残る「山城の教科書」とも言われている。 和田川が天然の水堀になっている天然要塞。 戦上手で勝ち戦ばかりの謙信を手こずらせ、3回も攻めさせたのはここのみ。   |

| 鳥越城 2020年10月3日 | 続29城め。 ここに来る途中手取川を渡るとき上杉謙信が織田信長を撃破した「手取川の戦い」を思い出しました。 鳥越城は、加賀一向一揆の軍事拠点の一つとして築城されたという。 謙信の助けをかりて一揆勢は織田信長軍と対峙するも1580年落城、1582年鎮圧される。加賀一向一揆の最後の抵抗拠点になった城。 車で山頂付近まで行かれます。駐車場もあります。 標高312mの山頂に築かれた山城です。堀を抜けると、枡形門から櫓門があり厳重な守り。 本丸には建物跡や井戸跡もありました。 本丸からの眺めは絶景です。石垣に鏡石がいくつか嵌め込まれていてワクワク。 随所に山城設備の遺構が残るいい城でした。お勧めです。 2022年5月5日再登城。この城を見せたくて、今回は孫たちを連れての登城。その後鳥越一向一揆歴史館でビデオを見る。宗教と組織力と権威について考えさせられる。   |

| 越前大野城 2020年10月25日 | 続30城め。 天空の城として知られる城。 山頂までどんな苦行かと思われる心臓破りな階段が続く。 天守台に着いた後でも野面積みの何度も折れ曲がった武者登りと言われる石段を登らなければ天守に着かない。 向かいの山に霧がたっていて、なるほど天空の城だと感じられる。苔むした石垣も趣あり。   |

| 福井城 2020年10月25日 | 続31城め。 城内に福井県庁がある。本丸と西三の丸を繋ぐ藩主の登城用の屋根付きの御廊下橋が復元されている。 青緑の笏谷石で石垣が積まれている。石垣の撓みは昭和23年の福井地震が原因だそう。近くにある丸岡城も福井地震で崩れかけたという。 城内三ヶ所のスタンプラリー&クイズをやっていました。クイズ正解で立派な作りのノートをもらいました。 2022年5月5日再登城。福井市立郷土歴史博物館で復元された舎人門を見学し、最大のお目当てである真田地蔵を見学。真田ファンとしてはこれを見ない訳にはいかないので。 登城前に北ノ庄城にも行ってきた。三姉妹神社で三姉妹の孫たちが盛り上がっていた。 僅かだが当時の石垣も残っている。 前々日の5/3に名古屋市名東区の下社城に行った。権六の生誕の城。このGWは柴田勝家weekでした。   |

| 高天神城 2020年11月9日 | 続32城め。 武田信玄の攻撃に持ちこたえたものの、勝頼により落城した。その後徳川により包囲され落城、廃城となる。 2022年3月21日再訪。孫2人と「高天神を制するものは遠州を制する!!」と3人で戦ごっこしながら登城。なかなかに楽しかった。 父武田信玄でさえ落とせなかった高天神を勝頼が落とす(第二次合戦では敗戦)。この時城主小笠原長忠は徳川家康が送り込んだ軍監・大河内源三郎が武田への降伏に反対したため幽閉したという本丸下の石牢もある。   |

| 諏訪原城 2020年11月9日 | 続33城め。 武田勝頼築城。母が諏訪氏の為、諏訪神社を祀った。 諏訪湖の神官だった諏訪氏。名前も諏訪原。 武田流の山城です。   |

| 興国寺城 2020年11月9日 | 続34城め。 今川と北条と武田と城主が変わる。 尾根を生かした土作りの城から石垣作りへと変化したそうで、石垣も残っています。   |

| 石垣山城 2020年11月9日 | 続35城め。 1590年の小田原攻めで豊臣秀吉が築かせた一夜城。 北条が小田原評定を繰り返している間に、笠懸山の山頂に小田原城から見えないように80日間で築き、完成後に山の木を切り一夜で出現したように見せて北条の戦意を失意させた。 本丸から小田原城が見えます。 秀吉の一夜城といえば岐阜の大垣市に墨俣一夜城があります。木下藤吉郎時代に築いたという。偶然にも前日に墨俣一夜城に登城しました。。秀吉の馬印の瓢箪が至るところに飾られていました。日本百にも続日本百にも入っていない城なので御城印と小っちゃい瓢箪を購入したところでした。 この石垣山城にも瓢箪の石碑がありました。   |

| 滝山城 2020年11月9日 | 続36城め。 武田信玄が2万の軍勢で攻めるものの1/10の2千の兵力で持ちこたえたという。北条氏康の三男の氏照が大石氏の婿養子となり入場し、後に八王子城に本拠を移して廃城となった。 堀切に木橋がかかっています。 鬱蒼とした山城です。夕方近くだったためちょっと怖かった。 2023.2.18再登城。 前回夕方で本丸までは断念したため、リベンジです。 やはり山城は明るい時に登らないとダメです。明るいと縄張りや仕掛けがよく理解できます。この城は仕掛けが施されて保存状態のいい城です。馬出もしっかり残っているし(3か所)、二の丸の土塁と空堀は圧巻です。大好きは曳橋も復元されているのでイメージしやすいです。   |

| 唐沢山城 2020年11月15日 | 続37城め。 佐野氏の居城。上杉謙信の侵略で何度か落城している。くい違い虎口、四つ目堀など防備を固めている。 現在高石垣が残る本丸には唐澤山神社が建っている。 築城時に涌き出た「大炊の井」という池は今もこんこんと水が涌き出ているという。 山城には水の確保ができるかどうかが重要。あこがれの山城だ。 四方八方の方位を守護し悪事災難を免れるように祈願したという方位除御守りを娘に購入。 真田家が親兄弟で豊臣と徳川に別れることを決めた犬伏の別れの地、犬伏薬師堂が近くにあるので立ち寄る。途中佐野ラーメンを食しました。美味しかったぁ。   |

| 忍城 2020年11月15日 | 続38城め。 「のぼうの城」のモデルの城。成田氏の築城。 湿地帯に建つ。沼地の島々曲輪にして橋を渡して築いた浮城。難攻不落の城として上杉や北条の侵略から守っている。 1590年の小田原征伐では石田三成の2万3千の軍に水攻めにされるも小田原城開城まで持ちこたえた。最後まで落ちなかったのは忍城だけ。 城は行田市郷土博物館になっている。コスプレイヤーがあちこちで撮影していた。鬼滅の刃の富岡義勇と煉獄杏寿郎がいた。柱合会議があるのかな?   |

| 菅谷館 2020年11月15日 | 続39城め。 鎌倉時代の御家人、畠山重忠の居館といわれている。 土塁は高いし、空堀は深くて広い。 遺構がよく残っている。 2022.11.12再訪。 NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で畠山重忠人気が上がったせいか 2年前より来訪者が増えていた。前回は遺構の見学のみで博物館に入っていなかったため、 そして、堀と土塁と土橋の写真ばかりで畠山重忠の銅像を撮っていなかったためにリベンジ訪問。企画展「武蔵武士と源氏-鎌倉殿誕生の時代」の資料本も購入でき、大変満足しました。   |

| 杉山城 2020年11月15日 | 続40城め。 築城については不明。山内上杉氏が扇谷上杉氏に対抗して築城したという説が有力。 2022.11.12再訪。 前回、役場の高所から中学の横にある城跡をわずか眺め、さぁ登城と思いきや駐車場が見つからず、仕方なく、ゆとりのある道端に停めるも登山口が見つからずで諦めて帰ってきたため、リベンジです。今回は東武東上線を使い、あとはこの健脚のみで勝負。 それでも迷いました。途中道案内があったので安心していたが、この山が・・・ってところで急に案内版がなくなり、あとは民家のみ。幻の城になる???。ナビは無視し、google投稿を検索したところ中学の裏から登城できるとの書き込みを見て、中学へ。ありました。案内板。見れば私有地とのこと。仕方ないですね。見つけた時の感動があるからよしということで。 遺構はすごいです。見事の一言につきます。「築城の教科書」と呼ばれているだけあって本当に実践的な城です。近くにあったら毎日でも行きたい城です。 どんな疲れもふっとんでワクワク、妄想しながらあっという間に時間が過ぎる魅力的な土の城です。   |

| 津城 2021年2月12日 | 続41城め。 築城名人、藤堂高虎が城の大修復を行い、幕末まで藤堂家が城主だった。 高虎らしい高石垣ではあるものの、石垣はたわんでいるわ、鳥のフン害で荒れているわ、とても残念だった。 高虎の城かと思えば尚更に。   |

| 田丸城 2021年2月12日 | 続42城め。 枡形の虎口、天守台や、石垣も野面積、打込接、切込接などの様々な技法が見られ、保存状態もいいです。 玉城中学校が城内にあり、羨ましい。 御城印は紙をもらい自分で順番にスタンプを押して作りました。珍しい!(無料です) 帰りに伊勢大阪屋さんで、伊勢海老御膳を食べました。あぁ、満足。   |

| 玄蕃尾城 2021年8月8日 | 続43城め。 福井県敦賀市刀根と滋賀県長浜市余呉町柳ヶ瀬の県境にある山城。1583年の「賤ヶ岳の戦」で柴田勝家の本陣が置かれた城。空堀や土塁が残っている。玄蕃尾城の空堀の深さ、土塁の高さは中々の際どさがある。織田勢力を二分する激しい当該戦に敗れた勝家は北の庄城に逃げ帰る。これに勝利した秀吉は織田権力を継承し天下人への第一歩を踏み出す。 山自体が大変険しかった・・・。   |

| 佐柿国吉城 2021年8月8日 | 続44城め。 福井県美浜町佐柿にある山城。若狭の守護大名であった粟屋勝久が築いた。越前の朝倉氏の度重なる来襲に対して籠城戦で守り抜いた。織田信長が越前攻めで駐軍した際、勝久の長年の戦いを賞賛したと言われている。 この後、隣の敦賀の「金ヶ崎城」も訪問。1570年朝倉義景討伐に向かった信長に“近江の浅井の裏切”の一報が入る。お市の方が機転を効かせ陣中見舞いとして届けた「袋の小豆」。小豆を袋に入れ上下を紐で縛って、包囲されていることを知らせた。 撤退を決意した信長は、殿(しんがり)を木下藤吉郎(後の秀吉)に務めさせたという「金ヶ崎退き口」の城。これを機に藤吉郎は織田家で存在感を増していくのですね。もちろん、袋型のお守りも買いましたし。難厄除けの絵馬も奉納しました。 金ヶ崎城に来たのはこれで3度目ですが、頂上まで登ったのは初めて。そこそこにシンドイです。   |

| 村上城 2021年9月18日 | 続45城め。 標高135mの臥牛山に築かれた総石垣造りの平山城。 天気が良ければ、佐渡島が見えるとのことだが、あいにく小雨で雲り見られなかった。 1568年の上杉謙信に反旗を翻し、籠城戦となるが、伊達氏、蘆名氏の斡旋を受け入れ、嫡子顕長を人質に出し、所領を一部没収されることで和解。1598年本庄氏の会津国替えに伴い、村上頼勝が領主となる。 戊辰戦争では村上藩は親幕府派と新政府派で意見が分かれて分裂状態となり、1868年官軍に抗しきれないとみた親幕府派の藩士が山麓居館に火を放って庄内方面へ脱出。庄内藩兵と合流し、新政府軍と羽越国境で交戦した。 旧藩士の子孫らによって発足された「村上城跡保存育英会」が長年城山の維持、管理に当たってきたという。 石垣はまだ発掘中の場所もあった。なかなか登るのは大変だが、石垣が楽しませてくれるので価値あり。今回息子が初参画したが(登山慣れするために地元の砥石城を登城ってからの参戦)、階段を見上げてはため息をついていたものの「登ってよかった」と言っていた。 個人的には冠木門跡が良かった。礎石から想像が膨らむ・・・。   |

| 米沢城 2021年9月18日 | 続46城め。 伊達氏の本拠地。1567年伊達政宗はこの米沢城で誕生(異説:館山城)。その後蒲生氏郷が支配。1597年宇都宮に移封され上杉景勝が入封。重臣の直江兼続を城主に置く。1600年「直江状」で家康の専横を弾劾し宣戦布告。討伐に出た家康は途中石田光成の挙兵を知り引き返す。上杉軍は米沢城より北上し東軍最上氏を攻める(背後から徳川軍を責めたら謀反になるからNO、だったら最上を・・?)も、西軍が敗戦し米沢城へと引き上げ、更に減封となる。 輪郭式縄張りの平城で石垣は少なく土塁を多用した質素な造りなのは、落城未経験とか120から30万石に減封されても家臣削減せず財政がひっ迫等の説もあるが、上杉氏の伝統的な城館建築らしい。 江戸時代藩主上杉鷹山の「為せば成る為さねばならぬ何事も。成らぬは人の為さぬなりけり」の碑がある。やる気が大事、頑張ろうと自分に言い聞かせる。本丸跡の上杉神社で大きな金銀の鈴守りを購入(後に山城あるある熊除け鈴の代用品となる)。 近くにある上杉家御廟所へ。謙信公と同じ誕生日の息子もお参り。お昼は米沢牛老舗「登起波(ときわ)」でひれステーキを堪能(息子の目的はこれ)。   |

| 白石城 2021年9月19日 | 続47城め。 1591年蒲生氏の支配となり蒲生郷成が入城。後に移封され代わって上杉景勝が入封し家臣の甘糟景継が入城。1600年会津討伐が始まると伊達政宗が上杉領に攻め入り白石城を奪還。政宗の側近の片倉景綱の城となる。以降白石城は明治時代まで片倉氏の城として残った。「片倉代々記」には白石城の修繕記録が約30回以上ある。 1868年の戊辰戦争の際奥羽諸藩の代表たちが白石城で「白石列藩会議」を開き「奥羽越列藩同盟」の前段「奥羽列藩同盟」を結成した。白石城には公議府が置かれ北白川宮能久親王が滞在したが、仙台藩は新政府軍に降伏し白石城を明け渡した。 会津藩祖保科正之は長野の高遠城主であり、私は個人的に戊辰戦争は会津派。松代城主の真田家一族は故郷の誇り。真田信繁(幸村)の子を匿ってくれた片倉家には感謝です。おかげで真田家は信之、信繁の子孫が現在まで繋がっている。 城は木造で再建。築城時の野面積と後の打込接が観察できる。お堀周辺を散策し武家屋敷も観光。歩きつつ見上げると遠くにお城という景観は最高。お昼は、やまぶき亭で名産「うーめん(温麺)」を食す。美味。すっかり気に入り土産購入   |

| 三春城 2021年9月19日 | 続48城め。 三春町の中心部、標高407mの丘陵地にあり、戦国時代は田村氏、江戸時代は松下氏、加藤氏、秋田氏の居城となった。秋田氏は幕末まで三春藩主として君臨した。戊辰戦争の際、官軍が隣藩の棚倉城を落とすと、秘かに板垣退助らと会談し、奥羽越列藩同盟を脱退し、無血降伏した。そのため三春城は周辺諸藩と違い逆賊のそしりを受けずに済み落城を免れた。松下氏時代に山城時代の「主城」の一部である本丸西の山麓部分(現在児童公園)に二の丸、東側の山麓に三の丸が設けられ、それらの周囲の丘陵の中腹地(現在お城坂といわれる登り口付近)には重臣の屋敷が配置された。さらに秋田氏時代になると、藩主の居舘を山頂の本丸から山麓に移し(現在の三春小学校一帯)、名実ともに近世的な平山城となる。天守は無かったが、本丸下段に三層三階の櫓があり威容を誇っていた。近代になり、ほとんどの建造物は失われたが、藩校明徳堂の表門が三春小学校の校門として移築され現存している。 雑草と蜘蛛と戦いながら登ると、土塁や石垣の一部が残っている。よく言えば手付かず 悪くいえば放置。少々残念です。   |

| 向羽黒山城 2021年9月20日 | 続49城め。 1561年葦名氏により築城。城の規模は東西1.4キロで南北1.5キロ面積は50ヘクタール。東を流れる阿賀川や東部分の崖等の天然の要害に土塁や堀などの防御施設が至る所に造営されている。1589年伊達氏に敗れ、その後1590年からは蒲生氏が治め、1598年の国替で上杉氏の支配下となるが1600年の関ヶ原の戦で上杉敗戦により廃城となる。 会津美里町観光協会でガイドさんから説明を受け縄張図付きのパンフを見ながら登城。天気は最高。お茶屋場曲輪から磐梯山に鶴ヶ城(会津若松城)も見えた。(城方向に青いテープが下がっています)(今回は飯盛山、武家屋敷からも鶴ヶ城を見たぞ)二曲輪付近に駐車し、戻って二曲輪を見た後一曲輪へ。竪堀は現時点私の知る限りの最大級。横堀、堀切、土塁、土橋まで残っています。もう興奮が止まらない。虎口は桝形の土塁。石積みも残っています。この食い違いの土塁は攻め難し! 変に手を入れず草刈はしっかりしてあって理想の保存です。ガイドさんの話だと、礎石から庭園があったという仮説があり今後発掘するそうです。山城に庭園があったとしたらこれまでの山城のイメージが一新するね。   |

| 品川台場 2021年10月17日 | 続50城め。 1853年6月3日のペリー来航をきっかけに鎖国は終了せざるを得なくなる。 幕府はすぐに江戸湾の海防強化に乗り出す。台場には大砲や火薬庫などがある。 遠目に眺めた。   |

| 小机城 2021年10月17日 | 続51城め。 横浜線小机駅から徒歩10分程度。住宅街の為2回程袋小路に入り、引き返しながら到着。 空堀や土塁が残っている。麓には寝古谷(ねこや)という館の敷地跡がある。現在は竹林の森。 戦国時代は小田原北条氏の関東進出の重要な軍事拠点だったという。   |

| 新宮城 2021年10月23日 | 続52城め。 七里御浜、道の駅 紀宝町ウミガメ公園、和歌山みかんの街道販売所と、寄り道しながら昼頃到着。 歴史民俗資料館をようやく見つけスタンプをもらう。 隣の世界遺産阿須賀神社で参拝。八咫烏のおみくじをひく。見所が多い城。天守台は算木積部分だけが残っているる。石垣には割り損ねの矢穴跡も残っている。 横矢掛が美しい。高さもある。誰も居なかったので算木積の端に登ってみた。 本丸櫓門は枡形虎口。切込接のしっかりした石垣。 本丸には亀甲積も残る。熊野川が真下に流れている。 石垣が美しく、遺構も沢山残っていて、 なかなか攻め落とせない城です。   |

| 赤木城 2021年10月23日 | 続53城め。 城づくり名人「藤堂高虎」の城。 虎口から挑戦的。何度も折り曲げられていて、そもそも幅も狭く、すぐ下は崖。 主郭の礎石は大きく立派。鏡石らしきものもあった。 全体的に凛々しい城。 虎口の上段の石は中央に向かって反っている為ふたつ並ぶとハートのように見える。 太陽をハートの真ん中にくるように写真撮影。   |

| 宇陀松山城 2021年10月23日 | 続54城め。 カーナビに迷わされ、道なき道にはまる。 行き止まり標識もないため、入りこんではバックで戻る。春日神社の境内に入りこむ。ヒヤヒヤ。 そして気づく。この境内に石垣が残っていることを。 その後、道の駅の愛想の悪い店員に教えてもらってスタンプを押し、近くの日帰り温泉に入り、夕食。 今夜は桜井市の犬養毅が泊まったという旅館皆花楼に宿泊した。ご夫婦ふたりで営んでいる。古い日本映画に出てくるような素晴らしい宿でした。   |

| 大和郡山城 2021年10月24日 | 続55城め。 飛鳥で、聖徳太子生誕の橘寺、高松塚古墳、キトラ古墳、石舞台古墳を見学してから大和郡山へ。 橘寺はイスラエルのベツレヘム?高松塚、キトラはエジプト?はたまたメキシコのピラミッド?なんだか心が震える。 追手門と向櫓は木材の趣ある風情。 ぐるっとお堀を一周し、外郭から天守台を眺め、竹林橋から天守へ向かう。 見所はやはり「さかさ地蔵」。 ガイドさんから、さかさ地蔵のある天守台の半分を担当した職人は地蔵を使うことを隠したくて逆さまにして積んでいる。算木積部分にも仏像台座を逆さにして積んでいる。地蔵だけじゃなくて、ここも見てほしい。 もう半分の石工は再利用をなんとも思っていないので地蔵もみっつに割って打ち込み接に使っていると教えてもらった。 広大で石垣等の遺構も沢山残っているいい城です。   |

| 本佐倉城 2021年11月6日 | 続56城め。 千葉輔胤の本拠地。1590年豊臣秀吉の小田原征伐で北条氏に味方し敗北、滅亡となる。 倉址は上中下段に分かれていて掘立柱の建物が建っていたという。桝形虎口が残っていた。   |

| 大多喜城 2021年11月6日 | 続57城め。 室町時代にあった小田喜(おたき)城の跡地に1590年豊臣秀吉の小田原征伐後、徳川四天王のひとり本田忠勝によって築城された。 1609年岩和田で座礁したサンフランシスコ号の乗組員でスペイン人のドン・ロドリコは大多喜城に招かれ「城は高台にあり濠に囲まれ城門は大きく全て鉄でできていて厳重に警戒されている。城内は金銀の配色で美しく立派な武器庫もある」と驚いた(日本見聞録)という。 本田忠勝公は我が信州の誇り真田信之公の正室小松姫のお父様です。関ヶ原の敗将である信之公の父と弟である真田昌幸・信繁公の助命嘆願に尽力し、死罪から流罪となる。小松姫の武勇は父ゆずりか? 夷隅川(いすみがわ)の段丘を利用して築城。本丸・二の丸・三の丸とあり空堀で区画されていた。空堀の跡も見られた。 ちょうど企画展「兜とカブト」が行われていて、珍しい兜の前立てが展示されていた。蝶々兜が精巧で目を引いた。兜と言えば真田信繁の兜は鹿の角だが、本田忠勝も鹿ですね。黒塗鹿角ですが。   |

| 土浦城 2021年11月6日 | 続58城め。 小田原の支城。何重もの水堀の中心に本丸があり、水に浮かぶ亀の姿にたとえられていて「亀城」と呼ばれる。城内は一部公園になっていて石製ベンチに各ひとつずつ亀のオブジェがついていた。 1656年改築の本丸にある東櫓門は関東地方唯一の現存。櫓門の二階部分に太鼓が設置されていたとのこと。西櫓門は1949年の台風で倒壊したそうだが、現在は復元されている。   |

| 笠間城 2021年11月7日 | 続59城め。 鎌倉時代創建し、笠間氏が370年にわたり本拠地とした。1598年蒲生秀行の所領となる。 もともとある佐白山を利用した山城。ふもとの巨大な大黒石をはじめとして見所が沢山ある城。千人溜りに駐車場がありそこから登城できる。本丸玄関門の石垣脇の石段を登り本丸に入る。天守曲輪の石垣は天然の巨石を利用して作られている。高さは4m。更に進むと天守跡に着く。佐志能神社の裏手には石倉の鎖場がある。とにかく巨石が多く巨石好きの私は始終興奮しまくりだった。 ちょうど菊まつりが開催されており、スタンプのある「かさま歴史交流館」から笠間稲荷神社まで花だんごなどを食べ歩き参拝。賑やかで美しい。きつね行列があるそうで仮装している人もチラホラ。境内では猿回しをやっおり。見学。 この後栃木宇都宮に移動し餃子を食し、大谷寺で日本のシルクロードと呼ばれる千手観音を見学。中国の莫高窟に行った時のような気持ちを味わいながら大谷石の小さな蛙置物を記念に購入。今回も充実した関東城攻めでした。   |

| 多気北畠氏城館 2021年11月13日 | 続60城め。 伊勢国司から戦国大名となった北畠氏の本拠地。多気は伊勢国と大和国を結ぶ伊勢本街道沿いにある交通の要所であり、7つの経路のどれをとっても峠越えとなる天然の要害であった。240年に渡り難攻不落の城としてそびえたっていたが、織田信長勢に攻められて落城した。 現在は北畠神社と庭園となっている。   |

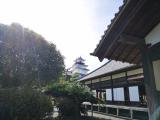

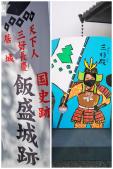

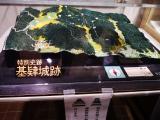

| 飯盛城 2021年11月27日 | 続61城め。 城域が東西400m南北700mの西日本有数規模。石垣が城域のほぼ全域に分布している。礎石建物やその屋根に瓦を使用していたことがわかってきた。河内守護畠山氏が築城したと言われている。最後には三好長慶が討ち、入城、治めることになる。三好長慶は織田信長以前の先駆けとなる最初の天下人と称されている。四条畷市の民俗資料館に展示されていた、飯森城の支城である田原城の城主田原氏の菩提寺千光寺で発掘された1581年銘のキリシタン墓碑が個人的に目を引いた。   |

| 岸和田城 2021年11月27日 | 続62城め。 別名千亀利城。木正成(楠正成)の一族、和田高家が築いたといわれている。1585年、羽柴秀吉が紀州根来寺討滅後、叔父小出秀政を城主とした。秀政によって城郭整備され、天守閣もこの時に築かれた。現在の天守閣は、昭和29年に建造された3層3階の天守だが、本来は5 層天守であったことが絵図などで確認されている。大阪城の南の守りとなる城。岸和田城庭園の「八陣の庭」は、昭和28年に作庭家の重森三玲(しげもりみれい)氏によって作庭され、国の名勝に指定されている。城のすぐそばに「岸和田だんじり会館」があり、合わせて見学。かなり楽しめる会館だった。   |

| 芥川山城 2021年11月28日 | 続63城め。 芥川山城跡は三好山にあり、管領細川高国が築城したと伝えられている。芥川を見下ろす天然の要害を利用している。1553年には三好長慶が城主となり、1560年までの約7年間在城している。三好氏の後、キリシタン大名で知られる和田惟政や高山右近らが入城したとの記録がある。高槻市立しろあと歴史館の床下展示の石垣は本物だそうです。   |

| 中津城 2022年1月21日 | 続64城め。 黒田官兵衛(黒田孝高-よしたか-)の隠居城。北背後は中津川に守られている。全体は直角三角形の縄張り図になっていたため扇形から「扇城(せんじょう)」とも呼ばれていた。梯郭と連郭の組み合わせで22基の櫓と8つの城門、6つの虎口があったという。江戸時代の絵図には天守が描かれていないが如水(官兵衛)の手紙には「天守に銭を積んで蓄えた」とある。現在は旧藩主の子孫の奥平家が建てた模擬天守がある。石垣は1588年築城のため現存石垣では九州最古である。興味深いのは、黒田家の石垣に細川家が石垣を継いだ境が見られる場所があること。水門の跡は巨石が積まれている。また、古い石垣の上に土塁と石垣で増築した跡も残されている。城内には嫡男の長政が敵対していた城井鎮房(宇都宮鎮房)を中津城内に引き入れて惨殺し、これを祀った城井神社がある。合戦で負け知らずの官兵衛にあやかり、中津城石垣の石の破片を入れた勝守り「黒官石」を購入した。店員さんが一生持っているお守りですと言っていた。   |

| 角牟礼城 2022年1月21日 | 続65城め。 鎌倉時代の城。戦国時代に入り1586年島津義弘による豊後侵攻の折には玖珠郡衆が籠城したが、島津軍の攻撃にも落城することはなく、難攻不落の城として名を高めた。 遺構は、頂上から本丸、二ノ丸、三ノ丸の順に配置され、中世の城郭から近世の城郭への移行の様子を感じられる城とのこと。伝搦手門跡には穴太積み(あのうづみ)とも呼ばれる野面積みの石垣が残っている。これは、安土城にも見られる近世の山城の特徴である。心臓が破けそうになるくらいの山城。所々に苔むした石仏が祭られていた。本丸からの絶景は美しく、かつ高い。日本と思えないテーブルマウンテン「大岩扇山(だいがんせんざん)」を見ることができます。 こういう山城を登る度思うのは、どうやって石垣の石を運んだかということ。石垣の技術と共に敬服します。   |

| 原城 2022年1月22日 | 続66城め。 2018年に長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の構成遺産として世界遺産に登録された城。1599年有馬晴信によって有明海に張り出した丘陵に築城された。1616年松倉重政が入封。島原城を築城し原城は廃城となる。過酷な年貢とキリシタン弾圧に対する一揆として1637?1638年2月28日「島原の乱」が勃発。16歳の将、天草四郎時貞が率いる一揆軍は原城に籠城し、すさまじい抗交戦を行い、板倉軍は大敗する。 以降原城が反乱軍の砦として使われないように破壊したという。ザビエルと四郎、福(四郎の姉)たちの3体の像は島原湾の台形の島、湯島を向いている。この島で作戦を練ったことから「談合島」と呼ばれているらしい。この像はオフィシャルに設置されたものではなく、天草の人が50年以上も昔に置いていったものらしい。 本丸には隠し穴(抜け道)のような穴があいていた。 同じキリシタンとして格別な思いで登城し、ほんの少しですが石碑に触れてお祈りました。   |

| 鞠智城 2022年1月22日 | 続67城め。 665年頃の古代山城。復元されている八角形の鼓楼は、中が柱だらけで使用できなそう。ランドマークのようなものだったのでは?ということだった。72ものの建造物の遺構が残っている。広大な敷地で一国の全機能をなしていた。土塁の城壁で囲まれていた。門の礎石は穴がのこされている。土塁は石と土の層になった版築(はんちく)の跡が見られ、人工的に作られていたことがわかる。堀切と土塁を駆使し、天然の地形を利用した巨大な山城。 地面に穴をあけて柱を刺して基礎とする建物が倒れないのはわかるが、礎石の上に乗せただけの柱が倒れないのは建物の重みだけでなく真っ平でない礎石の凸凹に合わせて木を削りぴったりはめた形で上に乗せるためだとガイドさんから教わる。言われてみればなるほどだ。   |

| 八代城 2022年1月23日 | 続68城め。 1615年一国一城令の中、一国二城体制が幕府に許され継続された(熊本藩内に熊本城と八代城)稀な城。 1622年加藤清正の子、忠広が加藤正方に命じて竣工。輪郭式の平城。大天守と小天守が石垣によって連結されていた。石垣がとにかく素晴らしい。桝形虎口は一部地形的に左折れ(侵入側からみて)になっている。(多数は右折れ。矢を射るときは敵を左に見る方が討ちやすいから)こんなに堅固で見事な石垣は、もう現在では作れないだろう。 1935年(S10)に区画整理のため一部石垣を壊したそう。八代宮の入口にその後の現代の積み直しらしき算木積の酷い積み方を発見。悲しく残念。 「八代に過ぎたるものが二つある 天守の屋根に乞食の松」細川忠興 私に過ぎたるものは・・・・考えてしまった。 子どもに、民謡の節回し かな?   |

| 知覧城 2022年1月23日 | 続69城め。 標高170mの火砕流堆積物からなる「シラス台地」に築かれた中世の城郭。堀が深く規模が大きいという特徴がある。切り立った浸食崖によって分断された本丸、倉ノ城(くらんじょう)、今城(いまんじょう)、弓場城(ゆんばじょう)の4つの独立した曲輪に分けられている。このようなつくりは南九州特有のもの。 雨でぐちゃぐちゃではあったが、頑張って登った。土塁や井戸、桝形虎口などの遺構は随分良く残っている。 途中、戦時中の壕と思われる穴があった。 ここは特攻用戦闘機の整備をする場所でもあったようで、知覧城の石碑の横に「太刀洗陸軍航空廠知覧分廠跡(たちあらいりくぐんこうくうしょうちらんぶんしょうあと)」という碑が立っていた。 知覧といえば「知覧特攻平和会館」。 死ぬまでに一度は行ってみたい場所であったので、スタンプを知覧ミュージアムでもらい、共通券を購入し隣の「知覧特攻平和会館」へ。もう嗚咽が止まらない。三角兵舎ではもう涙が止まらない。 以前から戦争ものや特攻隊の書籍、ドキュメンタリーをよく見ていたため、本当に来れてよかった。 命や精神、教育等について考えさせられた。   |

| 金田城 2022年2月5日 | 続70城め。 大和朝廷が唐・新羅連合軍の襲来に備えて、対馬、壱岐、筑紫に防人を置き、664年に水城、665年に大野城、基肄城などを築いた。金田城は667年に築かれ、防衛の拠点とした。「日本書紀」にその名が記されているという古さで、はるか彼方にある城なので、「かなたのき」とも呼ばれている。 金田城が築かれているのは標高276メートルの湾に突き出した城山とよばれる山。石塁は、ここで産出する石英斑岩を使用。延長は約2.2キロメートル、最も高いのが三ノ城戸で、約7メートル。 当時の対馬は国防の最前線で、軍事的緊張が漂う国境の島だった。 その後日露戦争で再び要塞として整備され、巨大な砲台が据え付けられた。 1350年前に防人が築いた古代山城と、100年前に旧日本陸軍建設した近代要塞が並存する不思議な運命の城。 見所を全部回ると相当にキツイし、瓦礫のような石で足が取られて疲労感が凄い。しかし、登った者だけが味わえる「絶景」というご褒美が待っている。 山城好きにはたまらない。石塁が本当に素晴らしい。1350年の時を超えて残っているなんて、そのロマンと絶景、見事な石塁。最高の城だった。   |

| 福江城 2022年2月6日 | 続71城め。 江戸幕府最終期に黒船来航に備えた西の守りとして築城された海城。 1849年から14年間かけて1863年、第30代五島藩主の盛成(もりあきら)の時に築城された。城郭:東西291メートル、周囲:1346メートル。城郭の3方が海に面している我が国唯一の海城。別名「石田城」 現在本丸跡に県立五島高校が建っている(このパターン、本当に多い。羨ましい。) 石垣、石橋が残っている。石垣の石が丸いのが特徴的。福江城では日常的に船を利用していたため水門跡もある。 盛成が隠居屋敷として造った五島氏庭園と合わせて見学。池の形が「心」になっていることから心字が池とよばれている。亀が好きだったそうで36匹の亀に模した石が池の中や周辺に置かれている。35代当主の五島典昭氏に説明いただいた。樹齢840年のクスノキは築城前から存在する。 近くの武家屋敷では「こぼれ石」という、侵入者にすぐ気づける仕様になった石垣塀がめずらしい。 富江陣屋の石蔵はちょっとインカ帝国の遺跡を思い出した。   |

| 唐津城 2022年2月19日 | 続72城め。 1602年から7年の歳月を費やし豊臣秀吉の家臣寺沢広高によって築城された。東西に伸びる「虹の松原」が両翼を広げた鶴のようだと別名「舞鶴城」と呼ばれる。城築城当初天守閣はなかったが、1966(S41)年に天守閣を建て郷土博物館となった。虹の松原は、三保の松原、気比の松原と共に日本三大松原のひとつで、これで制覇した。この松原には「にらみの松」と言って高くならない松群がある。秀吉が眺望の邪魔になる松に「低くなれ」とグッと一睨みして以来高くならないのだという。 石垣は近くの名護屋城の石垣が転用されているらしい。旗竿石(はたざおいし)もそのひとつで、円形の穴が空けられているため、のぼり旗などを立てる礎石と考えられていたが、現在は文禄・慶長の役で名護屋城に着陣した武将たちが茶室や庭園に置いた「手水鉢(石)」だったと考えられているそうだ。 一番外側にある石垣に違い輪の刻印石を発見。 道の駅で「けえらん」という和菓子を購入。名護屋城滞在中の秀吉に地元民が先勝祈願として献上したお菓子で、秀吉が「これを食べたならば勝つまで帰らん」といったことから名付けられたそう。素朴で美味しかった。   |

| 基肄城 2022年2月19日 | 続73城め。 福岡県と佐賀県にまたがる基山(きざん)に大和朝廷によって築かれた古代山城。665年に大野城(筑前大野城)とともに築いたことが『日本書紀』に記載されているそう。水門の遺構が残っている。金田城同様1300年以上も前の遺構と思うと感慨深い。   |

| 久留米城 2022年2月20日 | 続74城め。 1587年秀吉の九州平定後、毛利秀包が城郭の大改築を行う。彼はキリシタン大名だったので城下には教会も建てられた。1600年関ヶ原の戦いで西軍についたことから改易となる。 1621年丹波福知山城主有馬豊氏が加増移封となる。廃城同然まで荒れた城を筑前福岡城主黒田長政の助力を得て筑後の要となる城に大規模拡張した。以降明治維新まで有馬氏の居城となったが、明治に建物が撤去され、現在は本丸に有馬記念館と篠山神社が建てられており、二の丸・三ノ丸はブリヂストン久留米工場の敷地となっている。 扇の勾配の見事な石垣。排水溝のある石垣もある。井戸も残っていて、ひとつは深堀の井戸で今でも使えそうだった。   |

| 水城 2022年2月20日 | 続75城め。 福岡県の太宰府市・大野城市・春日市にまたがり築かれた、日本の古代城。太宰府を守る形で版築による土塁を張り巡らせてある。 歩いてみると、外側は高くて登れない、内側(太宰府)からは見張りやすいのがわかる。 背後には大野城(筑前)のある山が見える。イザというときは更に大野城で戦うことを考慮されての支城のような役割だったのか。 このあと40年ぶり(高校の修学旅行:聖地巡礼の旅以来)に太宰府天満宮による。飛梅こんなに大きかったかな?うそめ。 福岡県の太宰府市・大野城市・春日市にまたがり築かれた、日本の古代城。太宰府を守る形で版築による土塁を張り巡らせてある。 歩いてみると、外側は高くて登れない、内側(太宰府)からは見張りやすいのがわかる。 背後には大野城(筑前)のある山が見える。イザというときは更に大野城で戦うことを考慮されての支城のような役割だったのか。 このあと40年ぶり(高校の修学旅行:聖地巡礼の旅以来)に太宰府天満宮による。飛梅こんなに大きかったかな?うそ鳥のおみくじを引き、梅が枝餅(130円/コ)を食べた。   |

| 小倉城 2022年2月20日 | 続76城め。 1569年毛利氏が築城。1602年から細川忠興が約7年かけ唐造り(下段より上段の方が外に張り出している形)の天守閣を築城。茶人で文化人でもある忠興の美意識が現れた個性的な天守は視察が訪れる程の評判で津山城と高松城は小倉城を参考にしたと伝わる。(岩国城も唐造だった) 1632年小笠原忠真が入城し、以後幕末まで小笠原氏の居城となった。 1837年に失火により天守閣が焼失。1866年第二次長州征討の混乱の中、小倉藩が自ら残った城郭も焼却した。1959年天守閣が再建されたが忠興の頃にはなかった唐破風や千鳥破風が装飾されている。見栄えいいからねー。当時の天守閣のイメージは城内に模型があります。当時のままに再建してほしかったなぁ。城内展示は一部テーマパークのようになっており(尼崎城のよう)楽しめます。全体的に石のひとつひとつが巨石の印象。 神社から入ると水堀と空堀の境目に低めの石垣があるのがわかる。これは何のための石垣なのだろう。 御城印が大変充実しており商売の匂いがプンプン。匂いに誘われて散財した。 そういえば去年、疫病籠城の御城印も通販で購入していた。   |

| 鶴ヶ岡城 2022年4月10日 | 続77城め。 鶴岡市街地のほぼ中心にある。土塁が中心で石垣は一部のみで築城された。1601年最上義光の隠居城として築城された。 1622年義光の孫の代の御家騒動で改易となり、代わりに信州松代から酒井忠勝が入城。 1868年戊辰戦争で庄内藩は奥羽越列藩同盟として参戦。降伏後明治政府により解体された。 現在本丸跡は荘内神社の境内となっている。 近くにある藩校致道館も見学(無料)。三の丸にある致道博物館では藩主の隠居所である御隠殿・赤門、酒井家庭園等も見学(有料)。   |

| 志苔館 2022年4月24日 | 続78城め。 道南十二館(14世紀末蝦夷代官として津軽安東氏が渡島半島の海岸沿いに造った拠点)のひとつ。 志苔館は1457年コシャマインの戦、1512年ショヤコウジ兄弟の戦と2度にわたってアイヌと和人が激しく戦った。その後安東氏の家臣、蠣崎氏が松前氏を名乗り蝦夷地を支配するようになり、道南十二館は役目を終えたという。四角く土塁に囲まれた造りでそれを取り囲むように薬研堀で守られている。   |

| 上ノ国勝山館 2022年4月25日 | 続79城め。 蠣崎家を継いだ武田信広が1473年頃に築城。北方日本海貿易の拠点となった。出土品から東南アジアを含めた交易圏であったことが明らかになっている。200を超える建物跡や神社跡、墓もあった。墓からはアイヌ人と和人が共生し、それぞれの信仰・風習で同じ墓所に葬られていたという。なんだかちょっと幸せな気持ちになりながら見学しているとトリガブトが沢山自生していて、ずっと昔にトリガブト殺人事件があったなと思い出してしまった。 勝山館跡ガイダンス施設で説明を受け、下りながら見学し駐車場へ。駐車場にはニシン漁で繁栄した能登谷笹浪家(重要文化財)がある。屋根に石を乗せた細長い建物の外観を見学した。   |

| 秋田城 2022年5月19日 | 続80城め。 奈良時代から平安時代にかけて置かれた大規模な地方官庁(城柵官衙遺跡-じょうさくかんがいせき)。 秋田城は中でも最も北に位置する。733年当初は「出羽柵-いではのき」と呼ばれていたが760年頃には秋田城と呼ばれるようになった。 まじないや祈りの製品が沢山出土していて面白い。井戸の敷板に災いを除く願いをこめた絵がかかれている。人面墨書土器にかかれている顔は疫病神の顔だそうです。割って絶ちきる儀式を行っていた。 木製の甲冑は珍しかった。古代水洗トイレも珍しい。寄生虫が豚由来で同時日本人は豚を食していないため大陸からの客が使用していたと考えられている。   |

| 脇本城 2022年5月19日 | 続81城め。 1577年、北海道の南から青森の北、秋田の半分以上を支配した安東愛季(あんどうちかすえ)が元々あった城を更に大きく築城した。海風を避ける為か高い(6m)大きな土塁がある。 曲輪ごとに井戸もある。内館の東端からは八郎潟と城下町の地割りが見られる。 空堀を挟んで西側からは日本海の眺めが素晴らしい。城主の眺め。 海と陸を押さえる見事な山城。織田信長への贈り物も鷹やラッコの皮など財力、権力が伺える。 安東家の家紋が扇子に鷹の羽で、細かいデザインが珍しい。 (草刈り予算は年間400万だそうです。)   |

| 浪岡城 2022年5月20日 | 続82城め。 中世の館で発掘調査で出土した「タイムカプセル」たちを見学後に城跡へ。個人的に仏具と石を削って作った人形、そして木枠のついた井戸に惹き付けられた。 浪岡氏(畠山氏)の城で1500年代の最盛期には京都と交流を持っていたが、親族争いから勢力が衰え1578年大浦(津軽)為信により落城する。 二重の堀で守られ、板塀で区画された武家屋敷跡や井戸が復元されていた。   |

| 九戸城 2022年5月21日 | 続83城め。 奥州南部氏の城。秀吉天下統一最後の戦いの場であり、日本中世史終焉の場でもある。 跡目争いをきっかけに起きた九戸一揆を制圧する為、秀吉は秀次を総大将とする奥羽再仕置軍を編成。 これが6万の大軍。対する九戸政実は5千。しかし地の利を活かしてなかなか落城しなかった。 九戸氏菩提寺の和尚が仲介し城内の婦女子の助命を条件に降伏するも、約束は破られ撫で切りにされる。正義を貫き一族を救おうとした九戸政実は奥州一の武将として今も二戸市民の誇りだという。 (九戸城は二戸市にある) かなり大きな城で、土塁や堀で守られているが、一部石垣も使用されている。 発掘調査では人骨が沢山出土している。 二戸埋蔵文化センターも見学。出土品のインチキサイコロが気になった。   |

| 臼杵城 2022年7月7日 | 続84城め。 1562年、キリシタン大名 大友宗麟が臼杵湾に浮かぶ丹生島に築いた海城。当時は断崖絶壁の島で、四方を海に囲まれた珍しい城だったそうだが、現在は埋め立てられて陸続きになっている。宣教師ルイス・フロイスの記録によれば、城内には礼拝堂があり城下にもキリスト教の施設が多数建立されていたそう。 江戸時代には美濃の稲葉貞通の居城となり、明治維新まで稲葉氏15代が藩主を務めた。天守台石垣には刻印石がある。橋を境に左右が戦国時代の石垣と江戸時代の石垣が見学できる。鉄門の石垣は巨石で積まれていて強固な眺め。二の丸の畳櫓と本丸の切妻造りの卯寅口門脇櫓は現存。   |

| 佐伯城 2022年7月8日 | 続85城め。 1606年、東軍に味方したことにより2万石を与えられた毛利高政により築城された総石垣の山城。標高144メートルの八幡山山頂一体に築かれた。縄張は織田信長の元家臣で安土築城にあたった市田祐定、石垣は天正期姫路城の石垣施工を指揮した石垣師の羽山勘左衛門が担当したという。そういわれると安土城の縄張りに似ている気がする。高政は秀吉の家臣として大坂城など多くの城の普請にかかわっているせいか、2万石の大名とは思えないほど立派な総石垣の城。たった4年で完成したとは驚く。 三の丸櫓門は1637年の現存。本丸の石垣の角は丸みを帯びていてグスクのよう。 2019年に発見された全国的にも珍しい四段石垣がある。(ちょっと草生していたが・・) 普段は橋を渡し、イザという時は外して進行できなくさせた石垣の橋から続く天守の石垣はとても美しい。天空の城という雰囲気は竹田城にも似ている。 朝の散歩・お参りに来る多くの地元の方とすれ違う。地元の人に愛されている城なのですね。この城お気に入りです。   |

| 延岡城 2022年7月8日 | 続86城め。 1601年高橋元種によって築かれる。二の丸にある高さ22mの高石垣は「千人殺し」と呼ばれていて、ひとつの石を外すと石垣全部が崩れて、千人の敵兵を殺すことができる仕掛けがあったという伝説がある。一番下の角石がその石だそうだが・・・・。外れないよね。 北大手門は発掘調査や絵図等をもとに復元されている。北大手門の石垣にはあちこちに刻印石があり、探すのが楽しい。 天守台跡に鐘付き堂があり、現在でも1日6回時刻を告げている。ちょうど12:00の鐘をきくことができた。   |

| 佐土原城 2022年7月8日 | 続87城め。 島津氏の居城。もともとは日向伊東氏(頼朝と縁のあるあの伊東の一族)の城だったが、島津義弘によって奪われた。 1995年(平成9年)の発掘で、佐土原城には南九州では例を見ない天守が築かれていたこと、しかも金箔瓦を使っていたことが明らかになった。現在は二の丸御殿の一部が復元され(鶴松館:しょうかくかん)、佐土原城跡歴史資料館になっている。 とにかく草ぼうぼうの中を蚊と戦いながら見学。天守跡には当時の石垣が一部残っていた。   |

| 志布志城 2022年7月9日 | 続88城め。 島津氏久が本拠城としたこともある城。「内城」「松尾城」「高城」「新城」の4つの城郭の総称。志布志市街地を囲む全ての山が志布志城と言ってもいいくらいの大きさ。なかでも「内城」は南北600メートル東西300メートルと最も規模が大きく『主城』とされており、6つの廓と、その間は空堀で遮る構造となっている。はじめは「松尾城」が『主城』で、徐々に拡大したものと考えられている。火山噴出物の堆積したシラス台地を上手く利用して切り立った堀で守られている。所々に防空壕と思われる穴もあった。知覧城と同じ構造の城です。九州ならではの構造です。   |

| 出石城・有子山城 2022年9月11日 | 続89城め。 出石城は下の城、有子山城は上の城。 但馬国守護であった山名氏の本拠地。1569年織田軍の但馬遠征で羽柴秀吉によって落城。織田と和解後1574年標高321mの有子山の山頂に有子山城を築城。その後毛利氏方についたため秀吉による第二次但馬遠征で有子山城も落城し山名氏は滅亡する。 1706年信濃国上田藩3代藩主仙石政明が入城し(但馬国出石藩初代藩主となる)廃藩置県まで仙石氏の居城となる。出石皿そばは、そば好きだった仙石政明が小諸からそばとそば打ち名人を連れてきたことから始まる。お昼に頂きました。つゆに卵を入れるのは味変でなかなか良き。 450年間も城下町として栄えた但馬の小京都。頂上からは町割りもよく見える。急こう配ではあるが上田の砥石城の方が勾配はキツイ気がする。でも距離は有子山の方が長いので攻めるのは大変。戦った跡(焼かれた石垣等々)は無いらしいので、こういう城はもっぱら兵糧攻めなんだろうと思われる。途中の井戸曲輪は7段の石垣になっていて珍しい。 凄いキツイ城攻めで山々の絶景にもかかわらず、実は街の海抜は7.6mときいて驚く。   |

| 黒井城 2022年9月11日 | 続90城め。 標高356mの山城。別名「保月(ほげつ)城」。確かにここから眺める月は素晴らしいでしょう。 1579年明智光秀により落城。斎藤利三が城主となり、今日残る城跡規模までに改修。 下館(しもやかた)跡には現在、興禅寺(こうぜんじ)が建っている。三代将軍徳川家光の乳母として有名な春日局(幼少名:お福)の生誕地としても有名。現在も石垣と堀が残っている。 この道をお福も通ったのかなと思いを馳せながら登城。往路はゆるやかコース(大手)、復路は急コース(搦手)で登城。沢山の曲輪と竪堀で難攻不落感が凄い。当時は隅櫓から監視できるように伐採してあったそう。主郭は丸見えにならないように伐採はしないものの籠城戦を想定して栗や柿など食料になる木を植林していたそう。それらが今は自生してイガ栗にも攻撃される。 この城を毎日登っているというお二人に逢う。ひとりは85歳だそうで、偶然会えたことで御利益で、私も持病の進行が止まるような気がしてきた。天守からの景色も含めて神々しい城でした。合掌。   |

| 福知山城 2022年10月10日 | 続91城め。 1579年(天正7年)丹波を平定した明智光秀が築城。石落としが2階に造られていて(通常1階に造られるので敵にわかりやすい)、攻めの工夫がされているのが珍しい。 石垣が良好な状態で現存。天正時代の石垣の角積みの跡がしっかり残っていて(右:天正時代)改築の跡がハッキリわかる。野面積みがいかにも戦国時代。しかも石材が墓石や仏石の転用石だらけ。私と転用石の出会いは安土城で、信長の神を畏れぬ性格と武将としての合理性に関心したものだが、それに対して大和郡山城の転用石は畏れとそれを隠したい思いが積み方ににじみ出ていたが、この福知山城はそれらの比ではなく転用石だらけ。あっちもこっちも状態で意外に光秀も合理的な武将だったのだなと思った。 木材を使った城がよき。   |

| 能島城 2022年10月28日 | 続92城め。 能島城は宣教師ルイス・フロイスによって「日本最大の海賊」と称された能島村上氏の拠点として、村上雅房によって築城された水軍城。元々はひとつの海賊であったが、居所によって来島(くるしま)水軍、能島(のしま)水軍、因島(いんのしま)水軍に分かれた。 大島と鵜島との間に浮かぶ周囲約1kmほどの能島とその南にある鯛崎島で構成されている。1588年豊臣秀吉が出した海賊停止令(海賊鎮圧令)により、能島城は廃城となり、さらに江戸時代以降は無人島となったため、その城塞遺構はよく保存されている。遺構保存の為戦後植えられた桜も伐採されたそう。(素晴らしい!!)桟橋跡の柱穴(ピット)が約460個も残っている。能島の周辺は潮の流れが速く複雑で自然の要害となっている。ちょうど引き潮が始まった時に上陸し、その潮の勢いが激流で驚いた。発掘により能島には井戸がなく水を得られえなかったため大きな甕に近くの鵜島から補給していたそう。ミュージアムで村上水軍旗を見学。お金を払ってこの水軍旗を掲げると襲われずに渡れたそう。   |

| 河後森城 2022年10月29日 | 続93城め。 伊予(愛媛県)と土佐(高知県)の境に位置し、丘陵上に馬蹄形に曲輪が展開している。 1500年頃に機能していたと考えられている。 発掘調査が行われた結果、堀立柱建物跡が複数確認されており、瓦葺の建物や多門櫓等の存在が確認されている。天守相当の建物があったと思われる。何度も改築したらしく本丸部分は堀立柱の基礎があちこち穴だらけの状態だった。堀切、帯曲輪もよく保存されている。   |

Copyright 2007 Kum All Rights Reserved